Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было, что расточает имение его (Лк: 16: 1)… Что следует делать в подобных случаях, рассказывает архимандрит Ианнуарий (Ивлиев).

Эта притча о неверном управляющем не имеет параллелей в других Евангелиях. Она относится к особому материалу евангелиста Луки. Во все времена она была трудной для истолкования. Необычна она тем, что предлагает нам удивительный парадокс: притча хвалит мошенника, нечестного человека, хвалит его как образец благочестия. Еще труднее объяснить продолжение этой притчи в стихе Лк. 16:9: «И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Какой странный вывод! Воруйте, мошенничайте — и будете «приняты в вечные обители». Однако, на время оставив разбор этого трудного стиха, сосредоточим наше внимание на самой притче.

Предыдущие притчи 15-й главы (о заблудших, потерянных и найденных) говорили о покаянии, об обращении. По мнению большинства исследователей, притча о неверном управляющем, открывающая 16-ю главу, носит эсхатологический характер. Она говорит о разумном использовании человеком времени его жизни, прежде чем катастрофа, сопровождающая ее конец — будь то общий «конец света», будь то смерть как индивидуальный конец, — не сделает невозможным никакое действие, никакое покаяние, ибо будет уже поздно.

Но пройдемся по притче стих за стихом.

Стих 1: Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его.

Обращает на себя внимание то, что если предыдущие притчи были обращены к фарисеям и книжникам, то эта притча направлена ученикам. На управляющего одного богатого человека поступил донос, что он расточает имение своего господина.

Попутно интересно обратить внимание на глагол «доносить, обвинять», по-гречески διαβάλλω. А интересно читателям будет узнать вот что: от этого глагола διαβάλλω происходит существительное διάβολος, диавол. У нас это слово обычно переводится «клеветник». Но при этом мало кто знает, что изначальный смысл слова «диавол» — обвинитель, прокурор (вспомним его роль в Книге Иова).

Итак, управляющий был обвинен в воровстве. Мы не знаем точно, справедливы или нет были обвинения. Может быть, управитель и в самом деле был оклеветан. В притче ведь ничего об этом не говорится. Но это и не важно для истории. Важно лишь то, что управитель теряет доверие своего хозяина, и это может стоить ему потери теплого места и средств существования. Впрочем, дальнейшее показывает, что управляющий чувствовал себя виновным.

Стих 2: и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять.

Господин, хотя и удивлен обвинению, но верит ему и приказывает управителю дать отчет об управлении хозяйством (бухгалтерские книги, счета, расписки). По-видимому, это нужно для передачи дел. При этом господин не дает управителю ни времени, ни возможности оправдаться, как это было бы в нормальном случае.

Этот разговор управителя с самим собой показывает, что он вовсе не собирается себя оправдывать и не помышляет упрашивать своего господина, но пребывает в смятении перед ожидающим его будущим и думает только о том, как бы обеспечить себе безбедное существование. Два возможных пути: тяжелый труд на земле и попрошайничество — ему по разным причинам не годятся. Это «копать не могу», возможно, цитата из комедии древнегреческого комедиографа Аристофана «Птицы», где эти слова произносит Удод. А «просить стыжусь» намекает на традицию, отраженную в Книге Иисуса сына Сирахова? «Сын мой! Не живи жизнью нищенскою: лучше мне умереть, нежели просить милостыни» (Сир. 40:29)

Управитель понимает, что час его пробил, и внезапно его осенила блестящая идея, спасительная мысль обеспечить себе будущее. Но как? Новым воровством, за счет своего бывшего хозяина. И вот он решает найти себе друзей, гостеприимство которых теперь надо завоевать. Таких друзей он находит среди должников своего господина, предложив им подделать расписки, то есть стать такими же мошенниками, как он сам. Теперь он сможет по надобности их шантажировать.

О подделке документов, о коррупции — следующие стихи.

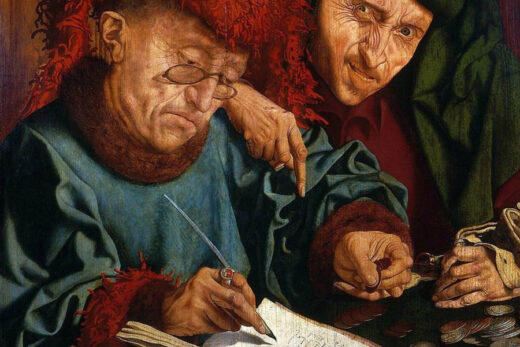

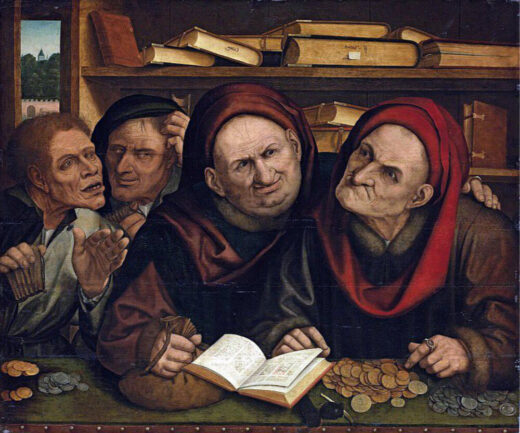

Маринус ван Реймерсвале. Притча о нечестном управителе

Итак, бывший управитель решается на мошенничество. Он одного за другим вызывает должников своего господина. С каждым из них он говорит наедине («порознь»), так как подобные жульнические дела делаются без свидетелей. Эти должники, вероятно, были оптовыми торговцами, которые получали товары в кредит под расписку. Вопрос о величине долга чисто риторический, так как расписки находятся в руках управляющего. Скорее всего, это литературный прием для оживления рассказа.

Долг первого — сто мер, или, как в оригинале, сто бат масла. Бат — мера жидкости. Один бат равен примерно 36,5 литра. Было подсчитано, что 100 бат — годовой урожай примерно 150 масличных деревьев. Это очень много, целая роща маслин. И вот должник пишет новую расписку, которая теперь будет предъявлена господину. Ему дана скидка в 50 %. То есть хозяин теперь обворован на очень большую сумму.

Во втором случае речь идет о 100 мерах (в оригинале «корах») пшеницы. Кор — мера сыпучих тел. Один кор равен примерно 5,5 центнеров зерна. То есть 100 кор — и это тоже было подсчитано — составляет урожай 42 гектаров пашни. Этому должнику прощается 20 % долга. Конечно, подробности не важны. Главное во всем этом то, что утопающий человек предпринимает ради своего спасения последовательные и целеустремленные действия. Слушатели должны понять, что ввиду предстоящего Суда Божьего они должны, не отлагая, поступать разумно и решительно. Сам рассказ внезапно обрывается, и о том, что же конкретно следует предпринимать, ничего не сообщает.

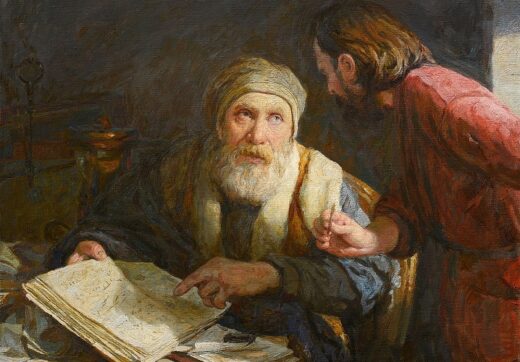

Андрей Миронов. Притча о неверном управителе

Это замечательная притча.

Мы с вами немного говорили об этом, можно кратко повторить. Там управляющий (уполномоченный как раз) без конца ворует. Хозяин где-то далеко. До хозяина доходят слухи, он призывает его к ответу, говорит: «Ты отстранен, пиши отчет, передаем твои дела другому». И человек думает: «Что же мне делать? Я работать физически уже не могу, пожилой человек. Нищенствовать мне стыдно как-то. Что делать?» И он обворовывает хозяина тогда еще раз. Он призывает должников хозяина и говорит: «Пишите новые расписки», то есть делает подделки расписок. Таким образом эти люди становятся меньше должны его господину по новым поддельным распискам. И теперь этот управляющий считает, что должники хотя бы из благодарности примут его в свои дома, когда он будет отставлен от управления.

Смотрите также:

О чём молчит Евангелие

Такая очень простая вещь из жизни приводится Иисусом в качестве рассказа, в качестве шутки, анекдота из жизни. Он говорит: смотрите, эти люди, вот эти жулики и мерзавцы поступают умнее, чем многие сыны Света. «Сынами Света» называли себя фарисеи и «сынами Света» называли себя первые христиане. То есть христиане должны в известной степени подражать таким людям. Когда христианин, как и любой человек, стоит перед ситуацией, где выбора практически нет… А что это за ситуация? Это ситуация эсхатологическая. Конец света может наступить в любой момент для каждого из нас! Каждый из нас может умереть в любой момент – и для него будет конец света. Ведь конец света – это когда человек умирает. Для него уже света нет! Что делать тогда? Этот человек в своей безвыходной ситуации поступил хитро, умно, так же и вы поступайте хитро и умно, обеспечивайте себе будущее.

А каким образом? И Он говорит такие слова: «Приобретайте себе друзей (в нашем переводе, а он может быть неправильным!) богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лк.16:9). Это в нашем переводе так, а уже по-славянски чуть-чуть по-другому: «И áзъ вáмъ глагóлю: сотвори́те себѣ́ дрýги от мамóны непрáвды» (Лк.16:9). Это буквальный перевод с греческого. Здесь мы как раз и сталкиваемся с тем, о чем я вам говорил: удивительная игра слов и апеллирование к религиозному сознанию человека того времени. Во-первых, что значит приобретать друзей? В прямом смысле этот человек приобрел себе друзей в виде этих жуликов.

Но ведь это выражение приобретать себе друзей было еще и религиозным термином. В Талмуде, например, говорится: «Друзья человека – это его молитвы, ходатайства и милостыни». Значит, приобретать друзей – это творить милостыню, молится о других, главное – творить милостыню. Для слушателей того времени эти два значения сочетались. С одной стороны, анекдот, а с другой это приобретало совершенно другой смысл. Затем: чем приобретается милостыня, чем приобретаются друзья? Эти друзья будут вашими ходатаями перед Богом, ваши молитвы и ваши милостыни будут вашими ходатаями перед Богом. Так говорится в Талмуде. Так верили все иудеи. «Приобретайте себе этих друзей». Чем? «Мамóной непрáвды».

Если вы переведете это на арамейский язык, то получится игра слов. Слово «мамона» изначально означало нечто устойчивое, нечто крепкое. А на что человек может опереться? На свое богатство, на свое имение, на свой дом. Постепенно слово «мамона» стало приобретать отрицательное значение. Это не просто богатство человеческое, а неправедно нажитое. Даже стало демонизироваться. Был такой демон Мамона, но это уже вторичное значение.

С одной стороны, этот человек из анекдота приобрел себе друзей действительно мамоной неправедной. Но в словах Иисуса Христа приобретайте себе друзей мамóной непрáвды слово «неправда», если его перевести на арамейский, будет примерно звучать как «мамона», только с отрицанием: приобретайте себе друзей мамоной немамонной. То есть «богатством небогатым», «крепостью некрепкой», «надеждой ненадежной» ‒ это все практически одно и то же. Звучит так: мамона – это то, на что мы опираемся. А неправда – это то, на что опереться невозможно (если перевести на арамейский), чтобы, когда (там не сказано: когда вы обнищаете), она исчезнет (т.е. с нашей смертью), вы были приняты в вечные обители.

То есть творите милостыню богатством, которое у вас есть, которое ненадежно все равно, какое бы оно ни было и как бы оно приобретено ни было: праведным путем, неправедным путем – оно все равно всегда немамонное, то есть неверное, зыбкое, ибо сегодня есть – завтра нет. Не обращайте на него такого внимания; лучше творите милостыню, будьте добрыми к другим, и тогда Бог вас примет, ибо милостыня – это ходатаица ваша перед Богом. Вот в чем смысл, но тогда надо проникнуть в слова самого Иисуса Христа, чтобы понять все это дословно.

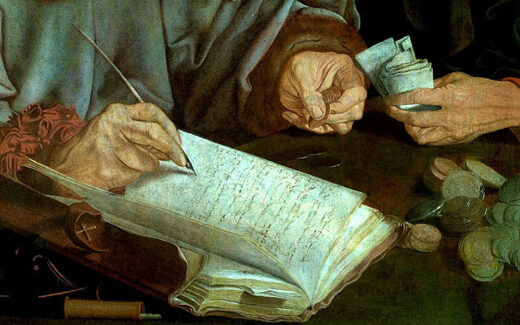

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент)

Далее говорится о похвале расчетливого и спасительного для него поведения нечестного управляющего. Трудность — в звучании этой похвалы, которую Синодальный перевод (как и множество других переводов) вкладывает в уста «господина», то есть обманутого хозяина:

Стих 8: И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде.

Это вызывает наше недоумение. Как? Ограбленный хозяин хвалит того, кто его ограбил? Даже если бы странная похвала господина касалась не факта его ограбления, а только хитрости домоправителя, то против такого истолкования говорило бы то обстоятельство, что обман должен был остаться нераскрытым. Господин не должен был ничего знать о нем, иначе о какой хитрости, о какой догадливости могла бы идти речь? Если бы господин узнал об обмане, он просто подверг бы своего нечестного слугу суду и наказанию. Суду и наказанию подверглись бы также и подделавшие документы должники богача. Возможно, они лишились бы собственного имущества, так что вряд ли они после этого могли бы принять хитрого управляющего в свои дома. И его «догадливость» никого не привела бы ни к чему хорошему. Хвалить его было бы не за что. Короче говоря, слово «господин» не подходит, и все экзегеты согласны с тем, что похвалил хитрого управляющего не его господин, а Господь, то есть Иисус Христос. Именно так мы и читаем в церковнославянском переводе: «И похвали господь дому строителя неправеднаго, яко мудре сотвори». Это можно считать доказанным. Но и в этом случае следует объяснить, почему Господь похвалил неверного управителя. За что похвала? За то, что он мудре сотвори, в оригинале: «разумно поступил».

Мы, конечно, понимаем, что Господь хвалит мошенника не за его нечестность, а за его находчивость, догадливость. Господь призывает к разумному поведению ввиду неизбежного конца. Не колеблясь, Иисус Христос использует будничную историю, которая разыгрывается в среде далеких от благочестия «сынов века сего». Это те люди, помышлениями и поведением которых руководит дух «века сего», т. е. мира, находящегося под властью сатаны (Лк. 4:6; Ин. 12:31; 2 Кор. 4:4). Эти люди преследуют только мирские цели. Выражение «в своем роде» (буквально «в род свой») можно понимать как «на свой лад, по-своему», но можно понимать и как «в отношениях с подобными себе, среди своих». То есть, так или иначе, «сыны века сего» в некотором смысле превосходят «сынов света», разумнее их. «Сынами света» именовали себя считавшие себя праведными иудеи, например, члены кумранской общины. Так именовали себя и первые христиане: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12:36; ср. Еф. 5:8; 1 Фес. 5:5). И вот эти «сыны света», то есть руководимые божественным светом, должны брать пример с «сынов века сего», хотя задача, стоящая перед ними, неизмеримо выше, труднее и требует большей жертвенности, чем своекорыстная задача мирского человека. И, читая притчу о неверном домоправителе, мы должны помнить, что по-настоящему разумным человеком можно назвать только того, кто подобен осмотрительному, ожидающему возвращения своего господина домоправителю, о котором мы читали в 12-й главе Евангелия от Луки (Лк. 12:42-44).

Эта притча, как мы увидели, не столь уж проста для понимания. Но мы, как смогли, попытались ее понять и истолковать. Трудности, вытекающие из толкования притчи, видны уже из того, что евангелист Лука выводит из нее целых три поучения. В этих кратких поучениях обсуждается одна тема — тема богатства, или, если точно придерживаться буквы евангельского текста, тема «мамоны». Думаю, всем читателям знакомо это еврейское слово мамона, означающее деньги, состояние, имение, имущество, капитал — причем все это с отрицательным знаком: незаконно, неправедно нажитое имущество, или капитал как предмет страстных, безумных вожделений какого-нибудь «кощея». Почти все изречения об отношении к мамоне принадлежит только евангелисту Луке. Прочитаем этот небольшой отрывок.

Итак, три изречения о богатстве, о мамоне. Сначала утверждается, что богатство, причем неправедное (что нас удивляет), следует использовать для обретения верных друзей для того, чтобы они обеспечили нам вечную жизнь (что звучит не менее странно). Затем Господь говорит, что верность в малом (снова звучит «в неправедном») богатстве обеспечивает человеку обладание богатством истинным, то есть (снова) вечной жизнью. Наконец, следует знаменитое поучение о невозможности одновременно служить двум господам: Богу и мамоне.

Сборщики налогов. Маринус ван Реймерсвале, (фрагмент)

Последовательно остановимся на тексте. Еще раз прочитаем первое изречение.

И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители.

Первое, что нам следует предпринять, это перевести изречение точнее, чем это сделано в Синодальном переводе. Вот буквальный перевод оригинального греческого текста, почти идентичный церковнославянскому переводу: «И Я вам говорю: сотворите себе друзей из мамоны неправды, чтобы, когда она исчезнет, вас приняли в вечные скинии». Чувствуете разницу? Не «богатство неправедное», а «мамона неправды»; не «когда обнищаете», а «когда она — то есть мамона — исчезнет».

Второе: это изречение, необычное, парадоксально звучащее, вызывающее внимание, по мнению большинства экзегетов, к самой притче о неправедном управителе не относится, по открывает ряд последующих изречений Иисуса Христа, которые, как уже сказано, объединяются одним ключевым словом: мамона.

Как мы видели, задача притчи состояла в том, чтобы на примере «сынов века сего» показать, как умно и решительно должен человек готовить свое будущее. Смысл изречения о «мамоне неправды» несколько иной, он состоит в том, что мы должны так использовать эту самую «мамону», чтобы с ее помощью создавать себе друзей на небесах, и чтобы мы были приняты в «вечные скинии». Но вот что примечательно: «мамона неправды», если это выражение перевести на родной язык Иисуса Христа, означает не «неправедная мамона», а нечто иное. Мамона неправды — это мамона вообще, в том числе не украденная, а приобретенная вполне законным путем. Но об этом ниже. Общей для притчи и для изречения ст. 9 является только одна мысль: «приобретайте себе друзей, чтобы вам некогда дали кров». Кто такие «друзья»? В иудействе того времени существовало положение: «друзья человека — его дела милосердия, ибо они будут ходатаями его перед Богом» в день Суда Божьего.

Но для каждого человека день Суда наступит в тот момент, когда «мамона исчезнет, оскудеет», то есть когда она потеряет всякую ценность для ее обладателя, а именно в час его смерти. Это, так сказать, индивидуальная эсхатология, которая не исключает и эсхатологию универсальную: «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа» (Соф. 1:18). Эта тленность богатства, его обманчивость, должна побуждать людей не слишком полагаться на него. У евангелиста Луки это выражение («мамона исчезнет, прекратится, оскудеет») стоит в явном противопоставлении к Лк. 12:33, где используется тот же глагол, но с отрицательной приставкой «не-» — «сокровище неоскудевающее». В церковнославянском переводе замечательно передана эта взаимозависимость двух мест Евангелия: «сотворите себе други от мамоны неправды, да, егда оскудеете, приимут вы в вечныя кровы.». В Синодальном эта тонкая особенность осталась незамеченной.

Необычно выражение «вечные кровы, или обители», буквально «вечные скинии». Это выражение образует явную противоположность тем домам, в которые мечтал попасть после своего хитрого обмана и отставки неверный управитель.

Маринус ван Реймерсвале. Притча о нечестном управителе

Как средство достичь принятия в вечные скинии названа «мамона неправды». Это выражение очень необычно (ср. Сир. 5:10). Само слово «мамона» — заимствование из еврейского или арамейского языка. Подразумевается не только неправедно нажитое добро, но земное богатство как таковое. Но почему же мамона названа «мамоной неправды»? Обычное, традиционное понимание этого странно звучащего выражения — «неправедная мамона», «неправедное богатство». Что ж, действительно, на основании повседневного опыта с богатством принято связывать (хотя и не в каждом отдельном случае) несправедливость, неправедность. Богатство неправедно либо потому, что оно нажито несправедливыми путями, либо потому, что служит эгоистическим целям. Мамона считалась и считается неправедной в принципе, опасной для спасения. Можно сказать, почти все к ней стремятся, но в то же время почти все считают ее опасным злом. Но паше изречение («сотворите себе друзей из мамоны неправды») объявляет употребление этой опасной мамоны надела милосердия как истинную христианскую мудрость. Так что в милостыне, в благотворительности материальном}’ богатству придается условно положительный смысл. Изречение обращено к христианам, которым угрожает опасность увлечения земным благосостоянием. То, что было уже явственно сказано в Евангелии прежде: «продавайте имения ваш и давайте милостыню» (Лк. 12:33), здесь выражено прикровенно, намеком, но тем не менее вполне однозначно.

А теперь — внимание. Мы уже сказали, что выражение «мамона неправды», во-первых, необычно, и, во-вторых, — заимствование из арамейского или еврейского языка. Уже давно учеными экзегетами были предприняты попытки перевести речи Иисуса Христа с древнегреческого языка (а они дошли до нас именно на греческом языке) на его родной арамейский, а в некоторых случаях на библейский, то есть древнееврейский язык. Это были, конечно, лишь гипотетические реконструкции первоначального звучания слов Господа. Но иногда эти попытки приводили к чрезвычайно интересным и важным результатам, которые помогали по-новому взглянуть на привычные греческие тексты Евангелий.

В нашем случае при рассмотрении необычного выражения «мамона неправды» как раз и обнаруживаются довольно интересные результаты. Здесь нам придется хотя бы вкратце обратиться к нашим, пусть весьма скудным, знаниям из области лингвистики. Дело вот в чем: слово mamona — не греческое, а семитское. Его корень ’mn. Всем известно другое библейское слово с этим же корнем: аминь. Смысл этого корня — крепость, надежность, верность, твердость. Аминь — значит «верно, надежно, истинно». И отсюда следует, что первоначально слово mamona означало нечто надежное mn, то, на что можно опереться. Обычный мирской человек видит опору в своем имении, в накопленном добре. И слово mamona имело нейтральное, отнюдь не отрицательное значение. Но со временем оно приобрело смысл неправедно нажитого богатства, которое может завладеть помыслами и действиями человека, может поработить его. И это слово обрело демонические черты и даже стало именем одного из злых падших ангелов. Вот как обстоит дело со словом мамона: с одной стороны, это нечто надежное, а с другой стороны, нечто неправедное, даже демоническое.

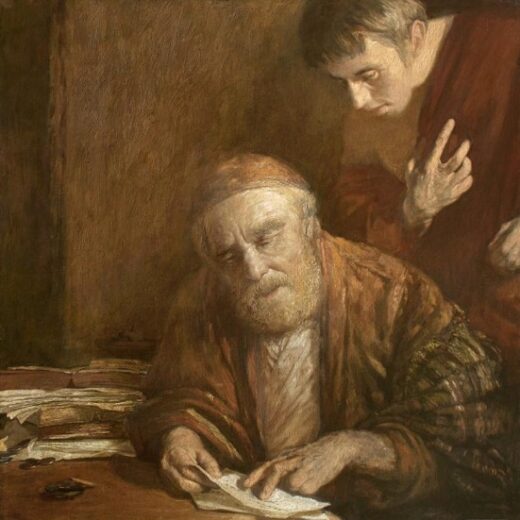

Рембрандт. Притча о безумном богаче

Теперь обратимся к второму слову выражения «мамона неправды», а именно к слову «неправда». В Евангелии «правда» — слово греческое, δικαιοσύνη, по-латыни iustitia. Это греческое слово отражает понятие скорее юридическое — юстиция, право, справедливость. Но ученые библеисты знают о том, что чисто юридический характер это слово приобрело только в греческом переводе Библии (LXX) и в последующих переводах на другие европейский языки. Изначально же, в еврейской Библии, «правда» означала богоустановленный порядок в сотворенном Богом мире. Соответственно, «правдой» называлась и воля Божья поддерживать и осуществлять этот порядок. Бог осуществляет свою правду своим творческим Словом, в частности, Словом своего обетования. Бог «праведен», то есть Он верен своему слову. «Правда Божья» — Его верность, надежность, крепость. Отсюда «правда» — это вообще то, на что можно положиться. «Праведный» — верный, надежный, крепкий. А «неправедный» — соответственно неверный, ненадежный.

И вот получается, что выражение «мамона неправды» в оригинале содержит игру слов. Мамона — нечто надежное (в своем буквальном изначальном смысле), а неправда — нечто ненадежное. Так что «мамона неправды» звучало парадоксально, что-то вроде «мамона немамонная», «крепость некрепкая», «опора ненадежная», «верность неверная». Надо сказать, что Иисус Христос часто прибегал к игре слов, которая привлекала внимание слушателей.

Общий смысл нашего изречения мог быть таким: «Создавайте себе друзей своей мамоной, на которую вы надеетесь опереться, но на которую в принципе опереться невозможно, т. к. она все равно рано или поздно исчезнет». Это соответствует библейскому отношению к богатству: оно неверно и обманчиво: «Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не принесут тебе пользы в день посещения» (Сир. 5:10). Конечно, эти соображения не вносят ничего принципиально нового в понимание изречения стиха 9, но проливают некоторый свет на яркую и красочную манеру речи Иисуса Христа.

Итак, смысл изречения «сотворите себе друзей из мамоны неправды, чтобы, когда она исчезнет, вас приняли в вечные скинии» — не в совете неправедными путями добывать средства для спасения и дел милосердия. Речь идет о том, что всякое богатство «неправедно» в смысле своей неверности, временности, тленности. И какими бы путями оно ни было приобретено, праведными или неправедными, его следует использовать в спасительных целях. Иначе богатство становится опасным, потому что оно бывает орудием греха. Как сказано в Книге Иисуса сына Сирахова:

Многие погрешали ради маловажных вещей, и ищущий богатства отвращает глаза. Посреди скреплений камней вбивается гвоздь: так посреди продажи и купли вторгается грех (Сир. 27:1-2).

А Спаситель в своей притче о сеятеле, которая говорит о семени как Слове Божьем, говорит: «обольщение богатством… заглушает Слово, и оно бывает без плода» (Мк. 4:19).

Но не только тленность делает мамону «неправедной». Богатство в прямом смысле «неправедно» уже потому, что вносит неравенство в человеческое общество, которое подчас бывает просто вопиющим, то есть мамона принципиально создает в обществе ситуацию «неправедности». Это может быть исправлено только делами солидарности и милосердия.

Итак, какими бы путями ни было приобретено богатство — праведными или неправедными, — его следует использовать в спасительных целях. Но так ли это? И здесь мнения расходятся. Читателям, наверное, известны споры относительно того, дозволено ли использовать неправедно нажитое богатство на благотворительные цели. И мы из нашей истории и житейской практики знаем, что церковь чаще всего не спрашивает об источнике богатства, которое жертвуется на некие благие цели: строительство храмов, монастырей и так далее. Пожалуй, из всех толкователей Священного Писания только св. Иоанн Златоуст принципиально различает между благотворительностью из праведного и неправедного источника. Он говорит: «Зачем ты оскорбляешь Владыку, принося Ему нечистое?» В целом же всегда подчеркивается религиозная, нравственная и социальная польза, с какой следует употреблять любое богатство.

В сфере мирской человек может расходовать свое богатство эгоистически, стремясь к легкой и беззаботной жизни. Но, с другой стороны, сколько людей благодарны какому-то состоятельному человеку, который дал деньги на выздоровление, на образование, просто помог в трудные времена. Так что богатство само по себе не является грехом, но оно накладывает на человека большую ответственность. В сфере жизни вечной тленное богатство, израсходованное на добрые дела на земле, превращается в нетленное богатство, которое составит твой капитал в жизни вечной.

Разумеется, призыв к благотворительности не является чем-то специфическим для христианства. Уже у иудейских учителей бытовала поговорка: «Богатые помогают бедным в этом мире, а бедные помогают богатым в грядущем». Специфически христианский момент этой заповеди Спасителя придает не столько религиозный и этический призыв (это было и до Христа), сколько эсхатологическая настоятельность. Именно эту эсхатологическую обязательность и неотложность дел добра и милосердия ввиду приблизившегося Царства Божьего и стремился подчеркнуть евангелист Лука своей притчей о неверном управителе, и последующими изречениями, ее толкующими.

Теперь обратимся ко второму изречению Господа о мамоне:

Стихи 10-12: Верный в малом и во многом, верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит, вам истинное ? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?

И снова немного уточним перевод. Опять переведем буквально: «Верный в самом малом и во многом верен, а неправедный в самом малом и во многом неправеден. Итак, если вы не оказались верными в неправедной мамоне, кто доверит вам истинное? И если вы не оказались верными в чужом, кто даст вам ваше?» Да, примерно так буквально. Мы замечаем, что здесь отождествляются понятия «верный — праведный — истинный», «неверный — неправедный — неистинный», что мы и сделали в предыдущих рассуждениях. Кроме того, снова появляется выражение «неправедная мамона» (то есть — выводя логически — «неверная, неистинная мамона»).

Смотрите также:

Протопресвитер Михаил Польский. ЧИСЛО ЗВЕРЯ

Иисус образно называет земное богатство самым малым, неистинным, неправедной мамоной. Богатство же небесное называет многим, большим, истинным. Вывод же таков: тот, кто неправедно использует земное богатство, злоупотребляет им, тому грозит лишение богатства нетленного, небесного. Не было доверия в малом, не будет доверено и большое. Вот до сих пор поведение неправедного домоправителя приводилось в качестве примера, что, естественно, смущало и требовало объяснения. И мы видели, что неправедный домоправитель приводился нам в образец отнюдь не честности (он вор, и больше никто), но в образец находчивого поведения в ситуации предстоящего Суда и полного — к тому же справедливого — обнищания. А теперь в словах «если вы не оказались верными в чужом., кто даст вам ваше?» четко высказано отрицательное отношение к тому же неправедному домоправителю по содержанию его поступков. Действительно, разумный домоправитель не заслуживал никакого доверия своего господина: он разворовывал чужое добро. Поэтому он получил отставку, от ворот поворот. Но Господь предлагает этот частный случай как принцип, распространяющийся на жизнь вечную. В сущности, вывод простой: «На земле нам вверены вещи, которые, собственно, не наши. Они даны нам на время, и мы только распоряжаемся и управляем ими. Мы — как управляющие в доме Божьем. Рано или поздно это данное нам на время добро нами будет покинуто. И когда нам придется оставить этот мир, на небесах мы получим наше, что действительно будет всегда принадлежать нам. А что мы получим на небесах, зависит от того, как мы воспользовались доверенными нам вещами на земле». Вспомним слова Господа:

Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба ? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением, своим поставит его (Лк. 12:42-44).

Именно так, домоправителем, понимает себя и апостол Павел: «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4:1-2).

Сборщики податей. Квентин Массейс (мастерская)

Наконец, рассмотрим третье изречение Господа о мамоне:

Стих 13: Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а. о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне.

Смотрите также:

В чём измеряется счастье? Притча о безумном богаче

Служения мамоне и Богу противопоставляются как взаимно исключающие друг друга. Иисус Христос приводит поговорку «никакой раб не может служить двум господам». Речь идет именно о рабах, а не о простых наемных слугах. Так и на церковнославянском: «Ни кий же раб может двема господинома работати». Надо сказать, что эта поговорка имела отношение к законам античного мира. Так, например, в Римской империи раб не имел права работать на чужого господина. Раб находился во владении своего господина, и притом исключительно. В противном случае наказанию подвергался не только раб, но и чужой господин. В нашем случае христианин призывается не отдавать себя в рабство всему тленному, неправедному: деньгам, мамоне, вещам, престижу… Все это — идолослужение, которое несовместимо с Богослужением. Раб в античном мире вообще не имел своего времени. Отсюда вывод: служение Богу не может быть побочным занятием или же занятием в свободное от работы время. Мы либо всецело принадлежим Ему, либо вовсе нет. Поэтому «все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца» (Кол. 3:17).

Тема «деньги и земное имущество» продолжается в кратком замечании о сребролюбивых и честолюбивых фарисеях. Последние слова Иисуса Христа о принципиальной несовместимости служения Богу и служения мамоне вызвали смех фарисеев. Действительно, Его слова казались им просто лишенными всякого смысла. Ведь общепринятым было убеждение в непосредственной связи «деяние — следствие». Если человек болен и несчастен, значит причиной его болезни или несчастья был какой-то его грех. Ты грешник, вот Бог тебя и наказывает! Если человек беден, значит он наказан за что-то Богом, он грешник. И напротив, если человек всем доволен, если он здоров, дела его идут успешно, если он богат, и богатство его возрастает, то все это явные, всем видные знаки его добродетели. Бог любит такого человека, потому он и успешен, и богат. Все это считалось как-то само собой разумеющимся. Оттого фарисеи и смеются. Вот Иисус говорит «блаженны нищие, блаженны плачущие». Но это же смешно! Какие же они блаженные? Нищие да всякие несчастненькие и есть несчастные, а вовсе не блаженные. Это ведь ясно каждому. И вот фарисеи щеголяли перед людьми своей добродетелью, изображая, как могли, из себя праведников, и рассматривали материальное благосостояние как вознаграждение за свою праведность. И тут Господь Иисус бросает им в лицо упрек именно в том, что они «уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других» (Лк. 18:9). Но Бог знает их сердца, в глубине которых царит жадность и корыстолюбие, а вовсе не страх Божий.

В Евангелии от Луки неоднократно говорится о расчетливой скаредности фарисеев, лицемерно выдающей себя за благочестие: они «поедают дома вдов» и при этом для вида «лицемерно долго молятся» (Лк. 20:47); они дают «десятину с мяты, руты и всяких овощей», любят «приветствия в народных собраниях», стараются внешне быть благочестиво чистыми, но внутри исполнены «хищения и зла» (Лк. 11:39-43).

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). 09.12.1943 — 21.12.2017г.г.

Иисус Христос переворачивает все привычные представления иудеев. Он говорит: то, что люди считают достойным удивления и величественно прекрасным («что высоко у людей»), то «мерзость пред Богом». Стяжательство и сребролюбие — это идолослужение, служение идолам, которые называются «мамона», а также «важность, слава, престиж, репутация, популярность». Выражение «мерзость» (чаще говорится «мерзость запустения») сейчас нами практически забы то или понимается не в прямом смысле. А ведь это выражение — библейское, оно — из книг пророка Даниила и Первой Маккавейской. «Мерзостью запустения» назывались статуи богов, которыми язычники сквернили Иерусалимский храм Единого Бога (Дан. 9:27; 11:31; 12:11; 1 Мак. 1:54: В пятнадцатый день Хаслева. сто сорок пятого года, устроили на жертвеннике мерзость запустения, и в городах Иудейских вокруг построили жертвенники», речь здесь идет о приказе царя Лнтиоха IV Епифана установить в Иерусалимском храме статую Зевса Олимпийского). Господь Иисус Христос вспоминает это выражение и пророка Даниила, когда говорит о знамениях последнего времени: «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте… тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы» (Мф. 24:15- 16).

Смотрите также:

Кто спасётся?

Таким образом, обвинение, которое Иисус высказывает в адрес сребролюбивых фарисеев, очень суровое. Они изображают из себя благочестивых и богобоязненных праведников, а на деле — идолопоклонники и язычники. И чем больше они старались выглядеть добродетельными и праведными перед людьми, тем больше они погрязали в своем идолопоклонстве. Плохо уже то, что человек считает себя праведным и добродетельным; но еще хуже хвалиться своим материальным благосостоянием и приводить его в качестве неопровержимого доказательства своей добродетели. Ты богат — не хвались, а радуйся, благодари Бога и делись своим богатством, собирая себе богатство еще большее и к тому же нетленное.

Ианнуарий (Ивлиев), архим. Евангелие от Луки: Богословско-экзегетический комментарий. М.:2019

На анонсе: Андрей Миронов. Притча о неверном управителе

Find more like this: АНАЛИТИКА