Обязательны ли были страдания Христа? Он исцелил нашу природу. В чем проявляется исцеление?

В некоторых источниках пишут, что до жертвы Христовой люди не могли не грешить, а теперь это возможно. Есть ли различия ветхозаветной и новозаветной святости? Об этом нам рассказывает о. Иоанн Бурдин.

Упрощённо говоря, человек состоит из материи (плоти) и духа. И проблема в том, что они после грехопадения разделены. Собственно грех — это и есть не поступок, а состояние. Причем именно отделенности от Бога.

Материя, отделенная от Духа, дающего ей жизнь, начинает разлагаться, страдать, болеть и т.д. И смысл прихода Христа, Его вочеловечивания, прежде всего, в воссоединении — Божественного и человеческого, материи и Духа. В преодолении разрыва между ними.

Потому что через это соединение происходит и исцеление всей человеческой природы — воли, разума, духа и тела, — ее преображение.

Страдания Христа — это следствие того, что Он принял человеческое тело. Таким, каково оно стало после разделения — заражённым тлением и смертью.

Как каждый человек, Христос прошел через страдания плоти, через смерть и вышел в область смерти — то есть в то состояние, где не могло быть Бога, потому что Бог — это жизнь.

При этом смертное стало бессмертным. Мы говорим, что с этого момента смерть перестала существовать. Мы болеем и умираем, но, проходя через смерть, оказываемся в том состоянии, где смерти уже нет. Где всё и во всем — Христос.

Поэтому и спасение происходит через Христа: не только духовное, но и материальное соединение с Ним (Его Телом и Кровью). Поэтически об этом говорят, как о преодолении пропасти между Богом и человеком и «обОжении»:

«Бог стал человеком, чтобы человек смог стать Богом».

Святость — это и есть состояние единства с Богом («Я и Отец — одно» — так и человек после Воскресения может стать единым с Богом). А когда человек не творит злых дел — это не святость, а праведность.

Возможно, кстати, что праведности могут достигнуть люди некрещеные и неверующие, а вот святости нет.

Праведниками были все праотцы до Иисуса: и Авраам, и Моисей. И даже Лот жил праведно в Содоме. Но ни один из них не смог войти в Царство Небесное до смерти и воскресения Спасителя. То есть до того момента, когда Христос исцелил человеческую природу: открыл саму эту возможность воссоединения с Богом. Когда человек действует уже не исходя из ограниченных человеческих представлений о правильном и неправильном, но исходя из замысла Божия об этом мире.

Так, например, по человеческому закону Иисус согрешал, исцеляя в субботу, а значит, не был праведником. Но праведность Бога выше закона.

В Новом Завете словом «праведность» переведено греческое слово δικαιοσύνη (дикэосини), означающее справедливость, законность, правосудие.

В прямом смысле слова — это соблюдение определенных правил поведения: заповедей, например. Праведными были книжники и фарисеи.

Смотрите также:

Закон как детоводитель ко Христу

Однако, Иисус говорит: «Если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 5:20).

И речь здесь идёт вовсе не о том, что христиане должны соблюдать закон ещё более строго. Ту праведность, о которой говорит Христос, наверное, точнее было бы назвать святостью. Это — абсолютная Божественная праведность, которой своими силами человек достичь не может.

Эта праведность — Божий дар (Рим. 3:21-5:21). Она приходит к нам только через веру в Иисуса Христа: «познание Христа» чрез внутреннее переживание, как своего Господа и Искупителя и духовное соучастие в Его страданиях, смерти и воскресении (Фил. 3:9-11).

Это — раскрытие полноты образа Божия в человеке, когда все его слова и дела соответствую замыслу Бога о нем и мире вокруг него.

Понятно, что этого невозможно достичь своими усилиями и мгновенно. Это долгий процесс, который можно назвать исцелением, можно преображением, а можно «обОжением«.

«Талифа, куми!». Девица, встань!

Христос заложил основание для этого. «Познавая» Христа, мы постепенно меняемся: в нас начинает проступать Его образ. Поначалу, «как сквозь тусклое стекло», но со временем — все ясней и отчётливей, если мы воздерживаемся от зла и подтверждаем свой выбор и свою верность исполнением праведных дел, «идём по Его следам» (1 Петр. 2:21).

Не думаю, что эти перемены могут бросаться в глаза на каком-то которотком промежутке времени. Что в лучшую, что в худшую сторону человек меняется медленно.

Смотрите также:

Итак сыны свободны…

Наша жизнь — это ряд ситуаций, в которых мы делаем тот или иной выбор. Иногда мелкий, иногда более серьезный, иногда — ключевой, но никогда не окончательный.

Именно по этим выборам и можно следить за изменениями, которые в нас происходят.

От нас здесь не сами перемены (их источник не в нас и не в прямом смысле зависит от нас), а именно выбор — наш ответ на тот вопрос, который задаёт нам Господь.

Бог Сам соединяет нас со Христом Иисусом, Который и становится нашей божественной мудростью, праведностью, освящением и искуплением (1Кор. 1:30). Если есть в нас что-то хорошее, то от Него.

Если мы даём Ему волю действовать в нас, то постепенно исцеляемся. Но что на практике может означать: «Дать Ему волю действовать»? Это значит, что в каждой ситуации я должен поступать так, как поступил бы Он.

Смотрите также: Где Бог?

В реальности же я ограничиваю благие порывы своего сердца (именно то, что и является проявлением действия Божия во мне). Не важно по каким причинам, внешне они могут казаться даже разумными. Например, могу отдать человеку, попавшему в беду, все, что у меня есть, но не отдаю, чтобы самому не оказаться в беде. Это разумно. Вот только Христос так не поступил бы: Он и жизни Своей не пожалел для меня.

В результате вся наша христианская жизнь превращается в своеобразные «качели» — череду колебаний: где-то сильней оказывается Христос и действие Его исцеляющей благодати, где-то наше «я».

И до самого последнего момента мы не можем быть уверены, кто возьмёт верх, поскольку всемогущество Божие, как известно, заканчивается там, где начинается наша свобода. В том числе, свобода сказать Богу «Нет», выбрать не жизнь, а смерть.

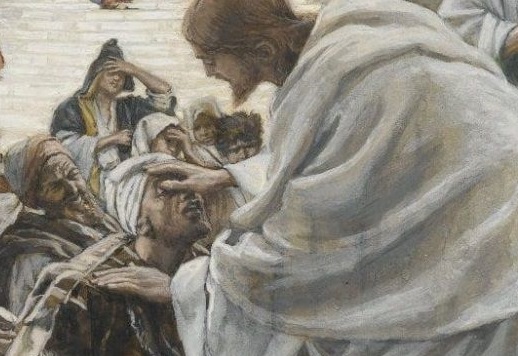

Картины Дж. Тиссо

Find more like this: АНАЛИТИКА