460 лет назад ближайший соратник Ивана IV Андрей Курбский сбежал в Литву и оттуда написал письмо, в котором обвинил царя в казнях невинных, притеснениях и «ином непотребстве».

Грозный прислал совершенно неожиданный для современного человека ответ, в котором объяснил, что даже если он и намеревался казнить князя — это не повод для побега. Их откровенный обмен письмами продолжался 15 лет.

Князь Андрей Курбский был одним из приближенных царя Ивана Грозного и его полководцем. Он принимал участие в крайне неудачной для России Ливонской войне и зарекомендовал себя с хорошей стороны, хоть и не приобрел репутацию Ганнибала или Александра Македонского. 30 апреля 1564 года, на шестой год войны, он вместе со слугами бежал в город Вольмар и перешел на сторону Великого княжества Литовского, враждебного Москве.

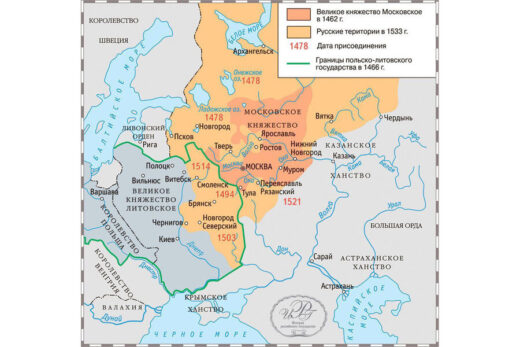

В самом по себе этом действии не было ничего удивительного — полностью оно называлось Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское. Русские составляли в нем большинство населения, языком делопроизводства был западнорусский, а религией — православие.

В публицистике это княжество иногда представляют как «другую Россию», но это неверно: в ту эпоху вообще не существовало национальных государств, как и представления о том, что русские должны жить в России, немцы в Германии, а литовцы (кто бы ни имелся ввиду) — в Литве. Территории принадлежали не народу, а государям, верность хранили им же, и в этом плане Курбский откровенно предал царя Ивана.

Карта Великого княжества Литовского

Однако даже в этом не было ничего особенного. Великий князь литовский Сигизмунд Август регулярно переманивал к себе на службу московских бояр, что с учетом характера Грозного было нетрудно. Случай Курбского запомнился другим: сбежав, он направил царю письмо с обвинениями, а тот на него ответил. Так завязалась переписка, ставшая ценнейшим источником знаний о средневековом русском менталитете и книжности.

«Нет власти, кроме как от Бога»

Говоря о причинах побега, Курбский прямо обвиняет царя в том, что он жестокий несправедливый деспот, который за верную службу награждает людей казнями и преследованиями.

«Зачем, царь, сильных во Израиле истребил, и воевод, дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь их победоносную в церквах Божьих пролил, и кровью мученическою обагрил церковные пороги, и на доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, неслыханные от начала мира муки, и смерти, и притеснения измыслил, обвиняя невинных православных в изменах, и чародействе, и в ином непотребстве и с усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое назвать горьким?» — писал он в первом послании.

«Зачем, царь, сильных во Израиле истребил, и воевод, дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь их победоносную в церквах Божьих пролил, и кровью мученическою обагрил церковные пороги, и на доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, неслыханные от начала мира муки, и смерти, и притеснения измыслил, обвиняя невинных православных в изменах, и чародействе, и в ином непотребстве и с усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое назвать горьким?» — писал он в первом послании.

В нем он не называет имен, но, очевидно, имеет ввиду, в первую очередь, Алексея Адашева, который был «правой рукой» царя в первую половину его правления и членом Избранной рады. С его именем связывают созыв земских соборов, реформы правовой системы и шаги по покорению Казани. Однако потом Адашев попал в опалу и умер в 1561 под арестом, а позже была казнена вся его семья. Не желая повторить такую судьбу, бежал и Курбский.

Слева: Андрей Курбский кисти худ. Павла Рыженко. Справа: Иоанн Грозный кисти худ. Виктора Васнецова. Коллаж

Ответ царя был совершенно неожиданным для современного человека. Вместо того чтобы отринуть все обвинения и списать их на навет врагов, Иван отвечает иначе. Курбский, по его мнению, сбежал не от смерти, а ради славы и денег. Даже если он, Грозный, и намеревался казнить князя, это не было поводом бежать:

«Если же ты убоялся смертного приговора по навету, поверив злодейской лжи твоих друзей, слуг сатаны, то это и есть явный ваш изменнический умысел. Почему же ты презрел слова апостола Павла, который вещал: «Всякая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти, кроме как от Бога: тот, кто противится власти, противится Божьему повелению». Воззри на него и вдумайся: кто противится власти — противится Богу; а кто противится Богу — тот именуется отступником, а это наихудший из грехов».

«Если же ты убоялся смертного приговора по навету, поверив злодейской лжи твоих друзей, слуг сатаны, то это и есть явный ваш изменнический умысел. Почему же ты презрел слова апостола Павла, который вещал: «Всякая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти, кроме как от Бога: тот, кто противится власти, противится Божьему повелению». Воззри на него и вдумайся: кто противится власти — противится Богу; а кто противится Богу — тот именуется отступником, а это наихудший из грехов».

Дальше царь прямо признает, что если кому-то и пришлось несправедливо пострадать, значит, на то Господня воля, но повиноваться надо при любых обстоятельствах даже злому господину.

Иван Грозный. Картина Клавдия Лебедева

Курбский возразил, что тот, кто не бежит от гонителей, подобен самоубийце и нарушает завет Спасителя: «Если преследуют вас в городе, идите в другой». Отвергал он и обвинения в том, что, пойдя на службу Литве и воюя за нее, восстал против Бога и христианского царства.

«И Давид принужден был из-за преследований Саула идти войной на землю Израилеву вместе с царем язычников. Я же исполнял волю не языческих, а христианских царей, по их воле и ходил. Но каюсь в грехе своем, что принужден был по твоему повелению сжечь большой город Витебск и в нем 24 церкви христианские», — последняя фраза касается действий в составе русской армии в 1562 году.

«И Давид принужден был из-за преследований Саула идти войной на землю Израилеву вместе с царем язычников. Я же исполнял волю не языческих, а христианских царей, по их воле и ходил. Но каюсь в грехе своем, что принужден был по твоему повелению сжечь большой город Витебск и в нем 24 церкви христианские», — последняя фраза касается действий в составе русской армии в 1562 году.

Смотрите также:

Где предел «власти от Бога»?

Позиция Грозного, которую он излагал не только в переписке, в основном сводилась к тому, что царская власть идет от Бога, между Божьей волей и волей государя нет никакой разницы, никто из «простых христиан» не может его судить, а быть жестоким — прямая обязанность правителя.

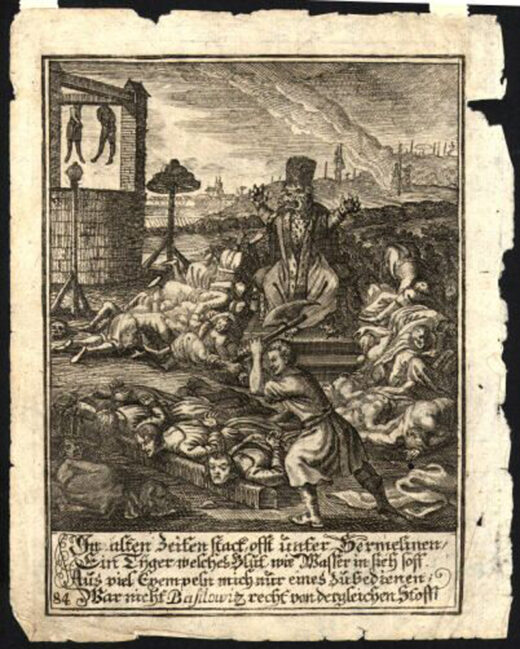

Важно отметить, что в те времена идеология Ивана IV воспринималась точно так же дико, как и в наши дни. Он был глубоко аморальным человеком по меркам своей эпохи и предельно далеким от православия.

Своего духовного наставника Сильвестра он отправил в ссылку и убил множество священников, причем канонизированного впоследствии игумена Корнилия — собственноручно. По царю Ивану нельзя судить и о нравах России, что часто встречается в британской исторической литературе, где Грозного считают чуть ли не воплощением «народного духа».

Аллегория тиранического правления Ивана Грозного (Германия. Первая половина XVIII века). Картинка из немецкого еженедельника Давида Фассмана «Разговоры в царстве мёртвых»

Концепция «двух Иванов»

В переписке Курбский противопоставляет ранний период правления Ивана IV и поздний. В других сочинениях он развивает это в полноценную историческую концепцию «двух Иванов».

Первый Иван был добрым и богоизбранным главой государства, царем-реформатором, которого окружали мудрые советники. Именно их наличие, по Курбскому, делает царя хорошим правителем. Круг приближенных при этом не должен ограничиваться знатью:

«[Так как царь] не может получить от Бога [сразу] всех дарований, то должен искать доброго и полезного совета не только у советников своих, но и у простых людей, потому что дар духа дается не по богатству внешнему и по силе царства, но по правости душевной; не зрит Бог на могущество и гордость, но на правость сердечную и дает дары, сколько кто вместит добрым произволением».

«[Так как царь] не может получить от Бога [сразу] всех дарований, то должен искать доброго и полезного совета не только у советников своих, но и у простых людей, потому что дар духа дается не по богатству внешнему и по силе царства, но по правости душевной; не зрит Бог на могущество и гордость, но на правость сердечную и дает дары, сколько кто вместит добрым произволением».

Эту мысль Курбский подтверждает цитатами царя Соломона, а также рассуждениями: «Ведь если бессловесные твари согласно своей природе руководствуются как должно чувствами, то все, кто наделен разумом, — советом и размышлением».

Советниками «первого Ивана» были члены Избранной рады, в которую входил и сам Курбский. Именно с этим периодом связано все хорошее, чем запомнился Грозный, — связанное как с завоеваниями, так и с реформами. Однако вскоре царь Избранную раду разогнал и превратился в своего темного двойника, «второго Ивана». Именно он счел себя прямым провайдером Божьей воли на земле, и ему принадлежат те тезисы, которые он направлял Курбскому в письмах. Водоразделом между двумя периодами стала смерть первой жены Грозного Анастасии в 1560 году, хотя негативные перемены в личности Ивана были заметны и раньше.

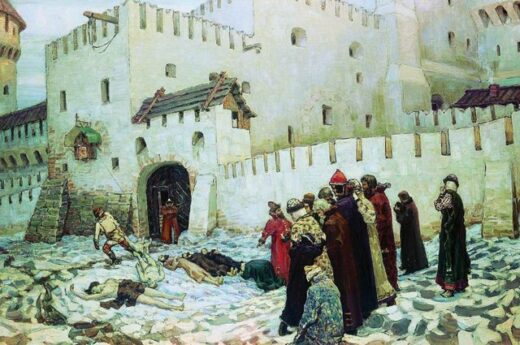

Московский застенок. Конец XVI века (Константино-Еленинские ворота московского застенка на рубеже XVI и XVII веков). Картина художника Аполлинария Васнецова

Доводы в пользу концепции «плохого» и «хорошего» Ивана столь сильны, что у Курбского их позаимствовал историк Николай Карамзин. Уж его точно нельзя упрекнуть в нелояльности русской монархии. Политика Грозного после падения Избранной рады была чередой провалов и катастроф. При жизни Курбского вершиной позора Ивана (и всей России) стал успешный поход крымского хана Девлет-Гирея, когда в 1571 году опричное войско не смогло защитить столицу:

«Говорю я о мече варварском, отомстителе за поругание закона Божьего, и внезапное сожжение славного града Москвы, и опустошение всей земли Русской, и, что всего горше и позорнее, царской души падение, и позорное бегство войск царских, прежде бывших храбрыми; как некие здесь нам говорят — будто бы тогда, хоронясь от татар по лесам, с кромешниками своими, едва и ты от голода не погиб!».

«Говорю я о мече варварском, отомстителе за поругание закона Божьего, и внезапное сожжение славного града Москвы, и опустошение всей земли Русской, и, что всего горше и позорнее, царской души падение, и позорное бегство войск царских, прежде бывших храбрыми; как некие здесь нам говорят — будто бы тогда, хоронясь от татар по лесам, с кромешниками своими, едва и ты от голода не погиб!».

24 мая 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея напала на Москву. Картина Ильи Глазунова

Смотрите также:

Почему возникло Смутное время на Руси в 1598 – 1613 годах?

Курбский до этого не дожил, но за правлением Ивана IV вскоре последовало Смутное время, во время которого российское государство было почти уничтожено.

И историки, и современники считали, что основным виновником Смуты был один человек — Иван Грозный. Прегрешения царя были столь велики, что его изображение не поместили даже на знаменитый памятник Тысячелетия России 1862 года, — зато там есть великий князь Литовский Витовт, а также Адашев и Сильвестр. Реабилитация Ивана IV произошла лишь в сталинскую эпоху: вероятно, Вождь увидел в царе родственную душу.

Василий Зайцев

На анонсе: слева: Иоанн Грозный, картина Андрея Шишкина. Справа: Андрей Курбский, картина Павла Рыженко. Коллаж

Find more like this: АНАЛИТИКА