Монография профессора кафедры отечественной истории новейшего времени РГГУ Михаила Бабкина «Священство и Царство. Россия, начало XX века – 1918 год. Исследования и материалы» посвящена теме взаимоотношений православного духовенства (прежде всего высшего) с государственной властью Российской империи в предреволюционные 1904–1917 годы…

Как показывает автор, еще до первой революции священноначалие проводило работу над литургийными текстами, принижая в них поминовение царствующей династии и преувеличивая титулование архиереев. Уже в вышедшем в январе 1900 года «Служебнике» исчезает вынимание на проскомидии специальной просфоры с молитвой «за здравие» царя.

Если учесть, что это издание и повторявшие его последующие выходили в Санкт-Петербурге в Синодальной типографии с грифом «По благословению Святейшего Синода», то, как отмечает автор, это «свидетельствовало о нежелании высшего духовенства поддерживать самодержавный строй» (стр. 182).

В то же время в декабре 1898 года Синод принял определение о том, что местный архиерей на литургии будет поминаться как «преосвященнейший» (на сугубой ектении) и «великий господин наш преосвященный» (при великом входе). Эти исправления вошли в изданный в 1902 году в Киеве «Служебник».

Предлагаем Вашему вниманию тезисы доклада профессора Михаила Бабкина «СВЯЩЕНСТВО И ЦАРСТВО: духовенство Православной Российской Церкви и свержение монархии (начало XX в. – 1918 г.)» на социологическом факультете МГУ, Москва, 27 мая 2010 г.

Высшим органом церковного управления (но не власти) являлся учреждённый 25 января 1721 г. царём Петром I Святейший правительствующий синод – своеобразное сословное представительство при верховной власти, своей властью приравненным к власти патриарха, или постоянно действующий «малый церковный собор» (синод, по-гречески – σύνοδος, означает собор).

.

Деятельность синода контролировало назначавшееся императором светское лицо – обер-прокурор Св. синода, являвшийся официальным представителем власти Его Величества.

Юридически участие императора в церковных делах повышало статус РПЦ и её постановлений. Акты Св. синода, изданные «по указу Е.И.В.», в виде указов, уставов или законов вносились в собрание законов Российской империи.

.

Смотрите также:

Православие и Царь

Единство империи и церкви, основанное на православной вере, хотя и не было лишено недостатков, но, в целом, было очень плодотворным. Империя, поддерживая Русскую церковь морально и материально через институт обер-прокуратуры, избавляла епископат от рутинной бюрократически-канцелярской работы (связанной, например, с хозяйственной деятельностью и поисками источников финансирования), поддерживала просветительскую и миссионерскую её деятельность. Православной церкви в Российской империи были созданы условия наибольшего благоприятствования.

РПЦ, буквально слитая воедино с Российской империей, не обладала правами юридического лица и не имела самоуправления. Хотя такими правами по отдельности были наделены Св. синод, приходские церкви, монастыри, духовно-учебные заведения и проч. церковные структуры, владевшие, например, недвижимым имуществом и капиталами.

Русские цари не видели особого смысла в предоставлении церкви «свободы самоуправления», поскольку видели её главную цель в христианизации народа, а именно – в совершении богослужений, катехизации паствы, поднятии среди неё нравственности, образованности, в почитании праздников, миссионерстве и проч. Для чего иерархи фактически и освобождались посредством обер-прокуратуры от мирских дел. Однако те, наоборот, стремились расширить свои государственные функции в ущерб церковным. Значительная часть епископата считала своё положение в рамках сложившихся в России государственно-церковных отношений неприятным и оскорбительным.

.

Поскольку формально РПЦ была частью административного аппарата империи, это давало основание определённым слоям общественности считать православных священнослужителей прислужниками самодержавия, а также возлагать на РПЦ долю ответственности буквально за любые ошибки царского правительства, за политические «репрессии» и даже за социальную несправедливость в обществе.

С начала XX в. вплоть до Первой мировой войны в России происходил неуклонный рост численности как паствы РПЦ, так и всех слоёв духовенства. На подъёме было строительство храмов и монастырей. Церковь, являясь опорой Трона, оказывала заметное влияние на общественно-политическое сознание православного народа империи.

С рубежа XIX–XX вв. вплоть до начала Февральской революции представителями высшей иерархии РПЦ проводилась деятельность, направленная на ограничение участия императора в церковном управлении и на «отдаление» церкви от государства. Подтверждением этому служат, в частности, сокращение с января 1900 г. поминовения императора на проскомидии (начальной стадии литургии – центрального христианского богослужения), а также произведённое в феврале 1901 г. сокращение «верноподданнической» части присяги для рукополагаемого в сан епископа и отмена присяги для членов Св. синода.

В то же время духовенство едва ли не демонстративно уклонялось от разработки богословского взгляда на царскую власть. В целом, оно придерживалось «рациональных» оценок, дававшихся царской власти юристами, политологами и историками. При этом совершенно не выясненными оставались такие вопросы, как церковные полномочия императора и т. н. священные права помазанника Божьего. Даже относительно вопроса является ли миропомазание государя церковным таинством или не является таковым, среди иерархии не было единства.

В то же время духовенство едва ли не демонстративно уклонялось от разработки богословского взгляда на царскую власть. В целом, оно придерживалось «рациональных» оценок, дававшихся царской власти юристами, политологами и историками. При этом совершенно не выясненными оставались такие вопросы, как церковные полномочия императора и т. н. священные права помазанника Божьего. Даже относительно вопроса является ли миропомазание государя церковным таинством или не является таковым, среди иерархии не было единства.Меры, предпринимавшиеся представителями епископата в предреволюционные годы, были направлены на «десакрализацию» власти российского самодержца. Они сводились к укоренению в сознании паствы представлений о царе не как о духовно-харизматическом «лидере» народа и «Божием установлении» (помазаннике), а как о мирянине, находящемся во главе государства. Духовенство (в частности, члены Синода РПЦ) стремилось обосновать, что между царской властью и какой-либо иной формой правления нет, по сути, никаких принципиальных отличий: всякая, мол, власть – «от Бога».

После нескольких безуспешных попыток добиться высочайшего разрешения на созыв Поместного собора представители архиерейского корпуса стали связывать надежды на «освобождение», «раскрепощение» Церкви от императорского контроля с возможностью смены формы государственной власти в России в пользу «любой» формы правления.

Стремясь увеличить свою власть за счёт умаления прав верховной власти в области церковного управления, видные представители высшего духовенства работали, по существу, на революцию. И само «освободительное движение» (в первую очередь – в лице левых и центристских партий) добивалось в принципе аналогичного: ограничения власти царя в пользу «народного представительства».

Определённым «испытанием на верноподданичество» для высшей иерархии явилась Первая российская революция. Во время неё Св. синод в целом вёл себя непоследовательно и весьма противоречиво. С одной стороны, он придерживался своеобразной аполитичности (нередко умалчивая о революционерах и порицая лишь их противников), с другой – старался оказать поддержку правительству. Колебания политической линии высшего органа церковного управления были обусловлены отсутствием у него чёткой позиции в отношении к царской власти. Поскольку иерархи рассматривали императора как «внешний институт» по отношению к церкви, то, соответственно, они «не считали своим долгом» проповедовать пастве о необходимости сохранения незыблемости православной империи как единого церковно-государственного «тела», видя в нём лишь преходящую форму исторически сложившейся русской государственности.

В целом, духовенство с начала ХХ в. постепенно становилось в оппозицию к царской власти, стремясь освободиться от государственного надзора и опеки, стремясь получить возможность самоуправления и самоустроения. Это освобождение отождествлялось с падением царской власти, о чём весной и летом 1917 г. духовенством делались признания как в устных проповедях, так и в церковной периодической печати.

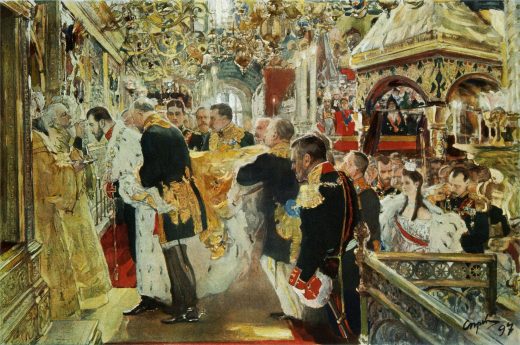

До революции: Коронация. Шествие под балдахином. 1896

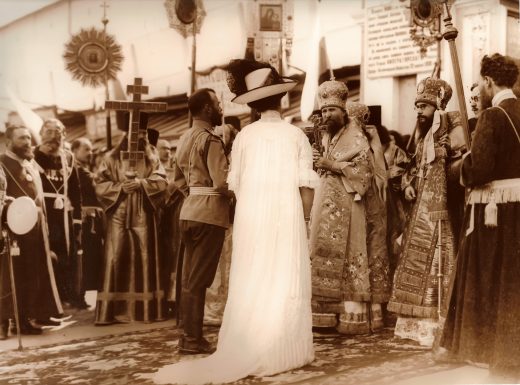

После революции: Николай Романов с дочерьми Ольгой, Анастасией и Татьяной в ссылке. Тобольск, зима 1917

Смотрите также:

Отречение во благо?

При начале революционных волнений в Петрограде высший орган церковного управления – Св. синод смотрел на них безучастно, не предприняв никаких шагов по защите монархии. Поступавшие же в те дни к высшему органу церковного управления ходатайства видных сановников империи о необходимости поддержки царского престола остались неуслышанными.

Позиция высшего духовенства свидетельствовала о том, что иерархи решили воспользоваться политической ситуацией для осуществления своего желания получить освобождение от влияния императора («светской» власти) на церковные дела и фактически избавиться от царя как своего «харизматического конкурента«.

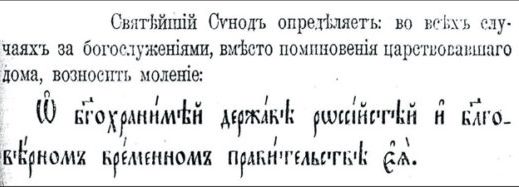

Несмотря на отсутствие в целом юридического отречения от престола Дома Романовых[2], Св. синод 6–8 марта распорядился изъять из богослужебных чинов поминовение царской власти. В соответствии с чем были внесены изменения в молитвословия всех богослужебных кругов: в суточный, недельный и годичный.

Смотрите также:

Почему Синод не вступился за Царя?

В результате царская власть в церкви (соответственно, в обществе, в государстве) оказалась уничтоженной «духовно», т. е. фактически оказалась преданной церковно-молитвенному забвению, стала поминаться в прошедшем времени. Хотя до решения Учредительного собрания о форме власти в России говорить об упразднении царского правления можно было лишь теоретически.

Священнослужителям принадлежит временной приоритет в узаконивании российской демократии (народовластия). Если Россия была провозглашена А.Ф. Керенским Республикой через шесть месяцев после революционных событий февраля-марта 1917 г., то Св. синодом «молитвенно-духовно» (и «богословски», и «богослужебно») это было сделано уже буквально через шесть дней.

Св. синод фактически упразднил государственно-религиозные праздники Российской империи – «царские дни» до соответствующего правительственного постановления.

Смена государственной власти, происшедшая в России 2-3 марта, носила временный характер и теоретически была обратима (в том смысле, что самодержавие как авторитарную власть возможно было реформировать в конституционную монархию). За такой вариант dejure выступала, в частности, конституционно-демократическая партия «Народной свободы» – кадеты (точнее – их правое крыло). Члены же Св. синода в своих «республиканских устремлениях» в марте 1917 г. фактически оказались левее кадетов.

Духовенству РПЦ принадлежит приоритет и в изменении государственной, исторически сформировавшейся монархической идеологии Российской империи. Св. синод уже 7–9 марта официально отрешился от второй составляющей лозунга «за Веру, Царя и Отечество». Временное же правительство декларировало о недопущении возврата монархии лишь 11 марта.

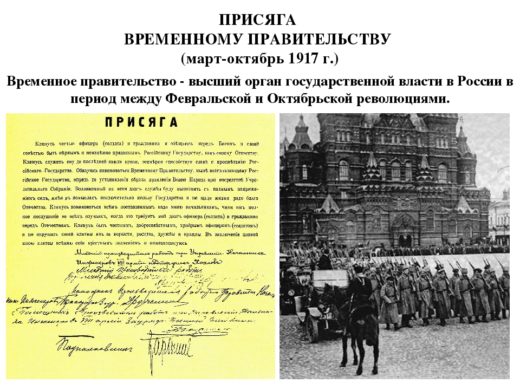

Процесс перехода РПЦ на сторону Временного правительства, на сторону революции завершился 9 марта 1917 г. В тот день Св. синодом было выпущено послание «К верным чадам Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий» и объявлена «для исполнения» по духовному ведомству «Присяга или клятвенное обещание на верность службы Российскому Государству для лиц христианских вероисповеданий», утверждённая Временным правительством 7 марта.

Присяга на верность Временному правительству 145 Новочеркасского (бывшего Императора Александра III) пехотного полка.

Лагерь в районе Кирлибаба (Румыния). Март 1917

Уже к концу марта 1917 г. все места богослужебных, ставленнических и других чинов РПЦ, где ранее поминалась царская власть, были исправлены Св. синодом. Изменения заключались в буквальной замене поминовения императора и лиц Царствующего (по версии Св. синода – «царствовавшего») Дома на поминовение «благоверного Временного правительства».

Действия Св. синода в первые недели Февральской революции свидетельствовали об отсутствии у его членов стремления рассматривать политическое положение России как находящееся в состоянии «неопределённости» образа правления до соответствующего решения Учредительного собрания. Действия Св. синода носили безапелляционный характер и указывали, что органом высшего церковного управления выбор сделан в пользу процесса становления новой власти, а не на «реставрацию» монархии.

Анализ компетенции членов высшего органа церковного управления в принятии мер охранительного характера по защите самодержавного строя позволяет заключить, что альтернатива действиям (во многом – бездействию) Св. синода в февральско-мартовские дни 1917 г. была. В распоряжении Синода было много возможностей, которые уже применялись, в частности, в период Первой российской революции. Тем не менее ни одна из мер по поддержке или трона (до 2 марта), или самого института монархии (продолжавшего существовать по крайней мере до решения Учредительного собрания о форме правления в России), или арестованной Царской семьи предпринята не была. Начиная же с 6 марта 1917 г. Св. синодом был проведён комплекс охранительных действий в отношении Временного правительства.

Среди различных факторов, влиявших в период начала Февральской революции на судьбу монархии, одним из решающих был характер отношения духовенства РПЦ к институту царской власти. Сама власть императора, как помазанника Божия, имела духовную основу именно в Православии. Потому с большой долей уверенности можно утверждать, что если бы Св. синод в судьбоносные для царя и страны февральско-мартовские дни 1917 г. предпринял в отношении монархии находящиеся в его компетенции охранительные меры, то политические события и в столице, и на местах пошли бы по иному сценарию.

Члены Св. синода, с первых чисел марта 1917 г. взяв курс на установление в России республиканского правления, в определённом смысле проявили политическую близорукость. Пойдя навстречу Временному правительству и поддержав свержение монархии, они не смогли верно предвидеть дальнейшего развития политических событий и остановить расползание революции. Февральский же «этюд» оказался лишь «увертюрой» Октября.

Царская власть являлась в многонациональной и многоконфессиональной России, с её разным уровнем социально-экономического развития огромных территорий, системообразующим стержнем. И последствия исчезновение этого стержня теоретически можно было предвидеть: как предвидел это один из лидеров кадетской партии П.Н. Милюков, открыто выступавший за установление в стране конституционно монархического правления.

Действия высшей церковной иерархии в период февральско-мартовских событий 1917 г. оказали заметное влияние на общественно-политическую жизнь страны. Они послужили одной из причин «безмолвного» исчезновения с российской политической сцены правых партий, православно-монархическая идеология которых с первых чисел марта 1917 г. фактически лишилась поддержки со стороны официальной церкви.

Епископату и приходскому духовенству РПЦ, исполнявшим в порядке внутрицерковной дисциплины распоряжения Св. синода, принадлежит одна из определяющих ролей в установлении на местах новой власти. При этом формы воздействия священнослужителей на общественно-политическое сознание паствы весной 1917 г., с одной стороны, были традиционные: проповеди, печатные воззвания, тиражирование резолюций своих собраний и съездов, служения молебнов, крестных ходов и проч. С другой – многие из них носили печать митинговой демократии. Это выразилось в широком участии духовенства в революционных торжествах: «праздниках революции», «днях похорон освободительного движения», 1 Мая и проч. Эти «праздники», проходившие под красными знамёнами, музыку и песни революции, благодаря участию в них пастырей и архипастырей РПЦ (нередко выступавших и на митингах), «освящались» авторитетом церкви и приобретали оттенок православных торжеств. Соответственно, верующие начинали воспринимать эти праздники как «свои». Тем самым в общественном сознании легитимировались и новая власть, и новые мелодии, и новые символы.

Действия, предпринятые в послефевральский период 1917 г. духовенством в центре и на местах (и Св. синодом, и епископатом, и приходским духовенством) способствовали, в целом, смещению влево спектра общественно-политических настроений православной паствы.

В 1917 г. российское духовенство в целом относилось к императорской власти не как к сакральной власти помазанника Божьего, а как к переходной форме политической системы, соответствующей определённому историческому этапу развития России.

Массовая поддержка со стороны клириков РПЦ свержения самодержавия во многом была обусловлена позицией Св. синода по отношению к февральско-мартовским событиям 1917 г. Действия духовенства, направленные на придание революции легитимности, шли «сверху»: от Св. синода к епархиальным архиереям и к приходским пастырям. Вместе с тем Св. синод выполнял и «карательную функцию» по отношению к «контрреволюционно» настроенному духовенству, проповедовавшего, в частности, о сложившемся в стране «междуцарствии».

Политика, проводимая весной и летом 1917 г. центральной и местными духовными властями, а также Временным правительством, свидетельствовала об их союзе по многим вопросам: об отношении к изменению в стране формы правления, о предоставлении народу гражданских свобод, доведении войны до победного конца и проч. Разногласия между церковью и государственной властью возникли лишь в конце июня – после решения Временного правительства передать церковные школы в ведение Министерства народного просвещения.

Одной из причин, вследствие которых в общественном сознании установилась точка зрения о негативном, в целом, отношении Православной церкви к свержению монархии, явилась широко проводимая в 1917 г. (начиная с весны) церковная миротворческая деятельность. Призывы российского духовенства к миру, спокойствию, созидательному труду и к повиновению государственной власти стали широко звучать лишь после прихода к власти Временного правительства. Раздаваясь с амвонов, со страниц епархиальных и других изданий, эти призывы побуждали народ к повиновению новой власти, способствовали формированию у него положительного отношения к свержению династии Романовых и, тем самым, фактически узаконивали Февральскую революцию. По словам князя Жевахова российская «революция явила всему миру портретную галерею революционеров, облечённых высоким саном пастырей и архипастырей Церкви».

Социально-политическая активность священно- и церковнослужителей начала спадать приблизительно с июля 1917 г. Революционные иллюзии и энтузиазм духовенства стали рассеиваться с наступлением общего разочарования граждан России в политике Временного правительства. Во внутрицерковной жизни весной и летом ясно обозначился кризис власти. Иерархи стремительно теряли контроль над приходскими священниками. В свою очередь, сами священники всё больше и больше ощущали на себе возрастающую требовательность и непокорность как прихожан, так и подчинённых себе пономарей и псаломщиков.

Смотрите также:

Поместный собор 1917-1918 годов и присяга на верность Государю

В середине августа 1917 г. был созван Поместный собор РПЦ, проработавший более года. На нём 5 ноября был избран патриархом Тихон (Беллавин), возведённый в этот сан 21 числа того же месяца. В результате восстановления патриаршества и реформирования внутрицерковного управления, церковные полномочия царя (в области церковно-правительственного управления (юрисдикции), охраны вероучения и контроля за церковным благочинием) в полной мере перешли к духовенству.

С учётом того, что Дом Романовых в целом не отрекался от престола, можно утверждать, что это был не «естественный» переход прав царя к духовенству, а едва ли не насильственное изъятие, осуществлённое под прикрытием революционных светских властей.

Поместный собор фактически продолжил политическую «линию Февраля», начатую Св. синодом в первые дни весны 1917 г. Все поступавшие к нему предложения о необходимости пересмотреть позицию РПЦ в отношении свержения монархии – его руководящим звеном или пресекались, или не допускались до рассмотрения. А что и было допущено – то не было доведено до выработки даже проекта какого-либо решения. Вместе с тем на соборе коренным образом был изменён 11-й анафематизм чина «Недели Православия». Анафема, грозившая «дерзающим на бунт и измену» против царя, была переориентирована на возводивших хулу на Православную церковь, на посягающих на её собственность и жизнь духовенства.

На Октябрьский переворот высшие органы церковного управления фактически не отреагировали. Они не оказали никакой поддержки тому правительству, которое с первых чисел марта 1917 г. в вероучительных текстах наименовали «Благоверным» и объявили правящим по «повелению Божией Матери» (см., например, Богородичный тропарь утрени, введённый Св. синодом 7-8 марта). Вплоть до начала декабря 1917 г. духовенство в отношении советской власти занимало выжидательную позицию. Причём некоторые священнослужители даже возлагали на большевиков определённые надежды. Так, епархиальные архиереи Петрограда и Москвы полагали, что новая власть будет заботиться «только о благе русского народа», что она «водворит порядок на Руси, право и правду, обеспечит свободу».

Смотрите также:

Христу можно верить

Позже, когда советская власть стала ущемлять церковные интересы, Поместный собор и Священный синод стали или игнорировать её постановления, или же принимать решения обратного характера. Т. е. священство попыталось оказывать своеобразное противодействие большевистскому «царству». Вместе с тем органы церковной власти интересовали по сути, лишь свои интересы. «Отрешаясь от политики», они, например, не отреагировали на разгон большевиками Учредительного собрания, и вплоть до расстрела Царской семьи не вспоминали о её участи.

В ответ на это духовенство стало выражать протесты правительству. В частности – начало проводить крестные ходы и публичные молебны о прекращении «воздвигнутых на Церковь Божию гонений». Однако эти меры не принесли желаемого результата: в большевистском «царстве» духовенство было по сути беззащитным и бесправным. Но все эти реалии в определённой мере были обусловлены официальной политической позицией самого духовенства РПЦ в предшествующий – послефевральский период 1917 г.

.

Смотрите также:

Сталин и иерархи: встреча в Кремле

«Двойственная» позиция епископата в отношении верховной власти в начале XX в., фактическое участие высшего духовенства в свержении монархии[5], а также восстановление в ноябре 1917 г. на Поместном соборе в РПЦ патриаршества дают основание для продолжения исследования церковно-государственных отношений в России со стороны проблемы «священства-царства». Актуальность этого исследования подтверждают наблюдающиеся на рубеже XX–XXI вв. тенденции к постепенной клерикализации российского общества[6] и усиление внутрицерковной власти епископата.

Эпоха 1917–1918 гг. принесла для РПЦ, по большому счёту, типичные для всех революций результаты: смену элит и передел собственности. В пользу духовенства в стране изменилась харизматическая власть: царскую сменила патриаршая. В пользу светско-советского «царства» был сделан передел церковной собственности.

После же известных (фактически – революционных) политических событий, произошедших в России на рубеже 1980–1990 гг., для РПЦ наступило «время благоприятно». При очередном переделе собственности, проходившим в тот период в стране, значительная часть церковного имущества, изъятого в своё время советским государством, была возвращена своим прежним «хозяевам». Сопровождавшая же соответствующие преобразования в стране смена «светских» элит не коснулась внутренней организации РПЦ. В условиях отсутствия «харизматической конкуренции» между церковью и светским, лишённым сакрального содержания «царством», были установлены те формы взаимоотношений, в пользу которых в начале декабря 1917 г., по существу, и высказывался Поместный собор.

.

Основные положения доклада раскрыты в статьях:

1.Бабкин М.А. Приходское духовенство Российской православной церкви и свержение монархии в 1917 г. // Вопросы истории. 2003. № 6. С. 59–71.

2.Бабкин М.А. Святейший синод Российской православной церкви и свержение монархии в 1917 году // Вопросы истории. 2005. № 2. С. 97–109.

3.Бабкин М.А. Иерархи Русской православной церкви и свержение монархии в России (весна 1917 г.) // Отечественная история. 2005. № 3. С. 109–124.

4.Бабкин М.А. Реакция Русской православной церкви на свержение монархии в России. (Участие духовенства в революционных торжествах) // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2006. № 1. С. 70–90.

5.Бабкин М.А. Восстановление патриаршества. 1905–1917 гг. // Свободная мысль. 2007. № 10. С. 171–184.

6.Бабкин М.А. События Первой русской революции и Святейший синод Российской православной церкви (1905–1906 гг.) // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2008. № 4 (21). С. 30–38.

7.Бабкин М.А. Поместный собор Русской православной церкви 1917–1918 гг. и «послереволюционная» судьба Николая II. (К 90-летию убийства Царской семьи) // Посев. 2008. № 7 (1570). С. 13–16.

8.Бабкин М.А. 2 (15) марта 1917 г.: явление иконы «Державной» и отречение от престола императора Николая II // Посев. 2009. № 3 (1578). С. 21–24.

9.Бабкин М.А. Воззрения иерархов Русской православной церкви на миропомазание всероссийских императоров в царствование Николая II // Москва. 2009. № 5. С. 229–233.

10.Бабкин М.А. Поместный собор 1917–1918 гг.: вопрос о совести православной паствы // Вопросы истории. 2010. № 4. С. 52–61.

.

См. также:

11.Бабкин М.А. Современная российская историография взаимоотношений Русской православной церкви и государства в начале XX века (досоветский период) // Отечественная история. 2006. № 6. С. 171–180.

12.Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные документы по истории Русской православной церкви) /Сост., авт. предисловия и комментариев М.А.Бабкин. М., Изд. Индрик. 2008. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. – 632 с.

профессор Московского педагогического государственного университета

Тезисы доклада. Круглый стол на Социологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. 27 мая 2010 г.

[2] В «Акте об отказе Великого Князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти» от 3 марта, в частности, говорилось: «Принял Я твёрдое решение в том лишь случае воспринять верховную (царскую. – М.Б.) власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит …в Учредительном Собрании установить образ правления и новые основные законы Государства Российского. Посему, …прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному правительству, …впредь до того, как …Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа» (Церковные ведомости. Пг., 1917. № 9-15. С. 56). Речь шла не об отречении великого князя от престола, а о невозможности занятия им царского престола без ясно выраженной на это воли всего народа России. Великий князь (некоронованный император?) Михаил Александрович предоставлял выбор формы государственного правления Учредительному собранию. До созыва же этого собрания он доверил управление страной созданному по инициативе Государственной думы Временному правительству. Его намерение основывалось на имевших место в российском обществе мнений о возможности существования в России конституционной монархии.

[3] Достаточно вспомнить, с одной стороны, разрешение правительства на созыв Поместного собора, а с другой – определение Св. синода о предоставлении самому себе права награждения лиц высшей церковной иерархии высшими церковными наградами.

[4] Главным образом имеются в виду принятые Поместным собором 4 ноября, 2, 7 и 8 декабря 1917 г. «Общие положения о высшем управлении Православной Российской Церкви», «О правовом положении Православной Российской Церкви», «О Священном Синоде и Высшем Церковном Совете», «О правах и обязанностях святейшего патриарха Московского и всея России» и «О круге дел, подлежащих ведению органов высшего церковного управления».

[5] Подчеркнём, что речь идёт о свержении не в личностном, а в общем плане: не о свержении императора Николая II, а об уничтожении самой царской власти как харизматического института.

[6] См., например: Тощенко Ж.Т. Теократия: фантом или реальность? М., Academia. 2007. –664 с.; Элбакян Е.С. Симптомы клерикализации

[7] Анализ отношений иерархов к царской власти, взаимоотношений церкви и государства в XX–XXI вв. позволяет выявить одну из весьма устойчивых тенденций исторического развития РПЦ: точнее – в период, начавшийся после свержения монархии в России. Она заключается в неуклонном возрастании роли епископата во внутрицерковном управлении, в постепенной абсолютизации архиерейской власти: в первую очередь – власти «первого епископа».

[8] Цит. по материалам сайта Российского информационного агентства новостей (РИА Новости) от 06 февраля 2009 г.

Find more like this: АНАЛИТИКА

2 Responses to Священство против Царства: церковное духовенство и свержение монархии