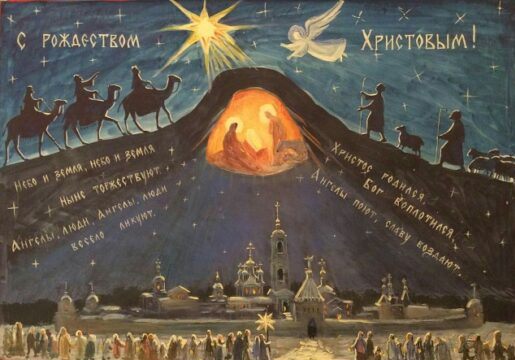

Первые христиане не разделяли Рождество Христово и Крещение Господне – тогда это был один праздник под названием «Явление». Их разделили позже. И на то были причины. Рассказывает протоиерей Владимир Долгих.

Знание и понимание истории установления праздника Рождества Христова дарит нам новые смыслы, помогает сильнее проникнуться событиями Рождества, а от того еще с большей радостью встретить его.

Как-то на одном из форумов я наткнулся на обсуждение даты празднования Рождества Христова. Народ писал всякое, даже высчитывал девять месяцев с даты Благовещения (что тоже имеет определенный смысл, но о нем чуть позже), однако никто до сути так и не добрался. Именно поэтому мне хотелось бы посвятить этот материал истории установления празднования Рождества Христова и, так сказать, расставить все точки над «і».

Возможно, кто-то уже знает, что изначально христиане не отмечали отдельно Рождество, а отдельно Крещение Христа. Практически до IV века это был один праздник, именовавшийся «Явление» (Ἐττιφάν(ε)’α), «Богоявление» (θεοφίν(ε)ιο), а также «Праздник Светов» (εορτή τών Ifωτών) или просто «Светы» (τά φώτα).

Смотрите также:

Над мудростью эллинов и чудесами иудеев

Более того, события Рождества на первых этапах вообще никак не выделялись, ни литургически, ни по смыслу.

Основной акцент ранняя Церковь сосредоточила именно на Крещении и не просто так.

Дело в том, что первыми праздновать Крещение стали еретики гностики, обосновывающие это следующим образом: «Бог послал свой Ум, первое истечение Божества, и он как голубь сошел во Иордане на Иисуса, который до того был простой человек, доступный греху».

Климент Александрийский, еще в III веке, в своих «Строматах», с определенной долей неодобрения отмечает: «Последователи же Василида празднуют и день крещения Его (Спасителя), проводя всю предыдущую ночь в чтениях».

Богослужения гностиков отличались красочностью, что сильно привлекало взоры христиан. Именно поэтому Церковь, уже в качестве ответной меры, вводит празднование Крещения и называет его Богоявлением, как бы подчеркивая, выделяя, что Христос в событиях на Иордане не стал Богом, а лишь явил Себя Богом – Одним из Троицы. Затем, дабы еще более подорвать лжеучение гностиков, в день Богоявления стали праздновать также и Рождество Христово, к которому данное наименование подходит не менее гармонично.

Такая практика сохранилась вплоть до IV-V столетий, а в Египте, Палестине и некоторых других регионах Востока, даже до VI века. Интересно, что Армянская церковь, как мы помним, отделившаяся как раз в этот период, сохранила практику совместного празднования Рождества и Крещения до сегодняшнего дня.

Смотрите также:

«Явление Мессии» – зашифрованное послание современникам

Первые свидетельства об отделении Рождества от Крещения относятся к середине IV века. Произошло это в Римской Церкви, предположительно в понтификат папы Юлия I. 25 декабря празднование «дня рождения Христа в Вифлееме» было внесено в один римский календарь около 354 года. Время и место формирования торжества оказались не случайны. Стоит напомнить, что точная дата (ни день, ни месяц) рождения Спасителя никому не известна, и как-либо определить ее на основании евангельских текстов не представляется возможным. К примеру, Климент Александрийский свидетельствует, что одни считали, что Христос родился 20 мая, другие – 10 января, третьи – 28 марта и т.п.

Так откуда же взялось именно 25 декабря?

Ответ нужно искать в языческой древности.

Итак, римляне торжественно отмечали солнцеворот, но не в сам день зимнего солнцестояния – 8-9 декабря – когда день самый короткий, а ночь самая длинная, а когда эта перемена начинает ощущаться, становится очевидной для всех, что и происходит как раз к концу декабря. Естественно, что для язычников это была не просто какая-то астрономическая, календарная дата – она тесно переплеталась с культом поклонения солнцу, как богу. 25 декабря римляне почитали днем «Непобедимого», т.е. непобедимого солнца, которое уже не может одолеть тьма и холод – с этого момента время постепенно, но упорно идет к весне.

Смотрите также:

Дни лукавы

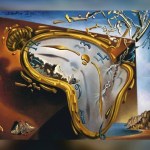

Собственно, указанная дата была также выбрана не случайно. Дело в том, что период с 18 по 23 декабря в римском языческом календаре посвящался богу Сатурну (аналог греческого Кроноса). Согласно мифам он пожирал своих детей, что весьма доходчиво изображено на картинах Франциско Гойи и Питера Пауля Рубенса.

Этому мрачному культу противопоставлялся «светлый» культ «Непобедимого» солнца. Ночь сменялась днем, тьма сменялась светом, печаль сменялась радостью.

Кронос. Он же в римском пантеоне Сатурн. Славился в основном тем, что пожирал своих детей… «Кронос и его ребенок», картина Джованни Франческо Романелли

Даже после победы в Риме христианства над язычеством, последнее еще долго сохраняло свои позиции. Так, например, достоверно известно, что при императоре Юлиане Отступнике празднование богу солнца происходило с особой торжественностью. Думаю, многие догадались, что привязка Рождества Христова именно к 25 декабря была произведена с целью отвлечения христиан от идолопоклоннического культа. Вместо рождения «Непобедимого» солнца производилось акцентирование внимания на рождении Богочеловека.

Стоит сказать, что все даты здесь приведены по Юлианскому летоисчислению, которые в традиции нашей Церкви сохраняются и по сей день, только в Григорианском календаре Рождество теперь приходится на 7 января.

Получается, что именно Рим положил начало уже привычной для нас традиции, а за ним постепенно последовали и остальные восточные Церкви. Примечательно, что впервые слова на праздник Рождества Христова произносят святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, служивший тогда еще в Антиохии. Интересен тот факт, что в древнем центре Сирии торжество вводилось постепенно и очень аккуратно. Слух о римской традиции жил в Антиохии на протяжении практически десяти лет, пока, в 386 (или 387) году Златоуст не решился в первый раз отпраздновать Рождество, о чем, по его же свидетельству, он сам долго молился.

Я уже упомянул папу Юлия I при котором и произошло разделение Рождества и Крещения, так вот, в письме к нему святитель Кирилл Иерусалимский указывал на неудобство совместного празднования, ведь нельзя же одновременно идти «в Вифлеем и на Иордан», на что тот и предложил ввести римскую практику.

Фреска Рождество Христово. Эфиопия. XIII век

Изначальная календарная привязка к языческому празднику ни в коей мере не уменьшает достоинств Рождества, так как она имела свой смысл и сыграла положительную роль в утверждении христианской веры. Но здесь есть еще один аспект, о котором хотелось бы сказать.

Как я указал вначале, отсчет девяти месяцев с даты Благовещения имеет свой смысл, но более глубокий, чем это может показаться с первого взгляда. С древних времен в Церкви бытовало мнение, что Спаситель должен был пробыть на земле полное число лет, как символ совершенства, соответственно, зачат Он был в тот же день, в который пострадал. Есть предположение, что в год смерти Христа еврейская пасха пришлась на 25 марта (7 апреля по Григорианскому календарю), отсюда следует, что и Благовещение также произошло 25 марта. А вот теперь уже, отсчитывая девять месяцев, мы приходим к 25 декабря. Именно поэтому данную дату отстаивал святитель Иоанн Златоуст, а за ним и блаженный Августин.

Смотрите также:

Что нового Рождество принесло в мир?

Здесь мы видим некие параллели между течением природной и благодатной жизни. Весна – прекрасное время для Благовещения, как и постепенный отход зимы, увеличение светового дня, может служить хорошей аллюзией на Рождество Христово: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его… Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1, 5…9). Как видим, христианство полностью не ушло от аналогий с природной сменой времен, только стало воспринимать их гораздо глубже, чем язычество, что лишний раз подчеркивает величие и гармоничность нашей веры.

Мне кажется, что знание и понимание истории установления праздника Рождества Христова дарит нам новые смыслы, помогает сильнее проникнуться событиями Рождества, а от того еще с большей радостью встретить его.

На анонсе: Оксана Архипова. Рождественские колядки (2011)

Find more like this: АНАЛИТИКА