1 апреля 1809 года родился великий русский писатель Николай Гоголь.

Нужна ли была тщательно выписанная утопия поэту-пророку, когда ноздрёвские самодурство и похвальба развяжут интервенцию: «Всё, что ни видишь по эту сторону, всё это моё, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и всё, что за лесом, всё это моё»…

Когда некий вездесущий Собакевич уже проник в экономическую целесообразность и политическую экономию, и они уподобляются ему: в чванности, плоскости и тотальности. Когда он — Гоголь — слышал, как многократно умноженные маниловы наполняют пространство шумом, гулом и бессмыслицей, а повзрослевшие фемистоклюсы и алкиды дополняют меру своих отцов.

Пушкин, читая «Мертвые души», будет сначала хохотать, а затем скажет уже серьезно: «Боже, как грустна наша Россия!..»

«Мертвые души» не могли быть продолжены, от несоответствия замысла и воплощения художник сходит с ума… Эта огромная, невыполнимая программа — осознать всю иррациональность мира, которая у Гоголя доводится до предела в «Петербургских повестях», прежде всего в «Носе» — а потом починить ее эстетическими средствами… В ХХ веке уже никто ничего чинить не думал, но логика абсурда и гротеска, иррациональной, лишенной правил жизни — она, конечно, от Гоголя.

Смотрите также:

Как горят рукописи

1 апреля 1809 года в Сорочинцах, на границе Полтавского и Миргородского уездов, родился Николай Васильевич Гоголь. Остальное нам более-менее известно: жил, служил, умер в 1852-м, предварительно отправив в печку второй том своего главного романа «Мертвые души».

Смерть эта в отблесках пожара сожженной рукописи, наверное, главное священное событие русской литературы.

Гоголь сначала придумал и записал, как в священной книге, всю русскую жизнь — ее смех, ее гротеск, ее разнообразие персонажей, — а затем попытался создать роман, который всю эту русскую жизнь тотально перепрограммировал.

Он сошел с ума, принеся и свой роман, и свою жизнь в жертву, стал топливом для несущейся без остановки торопливой тройки. И если добавить к этой смерти легенду о том, что Гоголь впал в летаргический сон и задохнулся уже в гробу, чего он всю жизнь боялся, то смерть эта становится еще более мистической.

Легенду о погребении живого Гоголя с легкостью опроверг исследователь Юрий Манн: с писателя снимали посмертную маску, а это значит, что рот его в самом буквальном смысле залили глиной. Однако легенда по-прежнему бытует — она возникла из самой мистической природы Гоголя и в целом близка нашим представлениям о русских писателях: они погибают в расцвете сил, сходят с ума, таинственно растворяются в пространстве, и попробуй в этой русской литературе найти мирную смерть. Но сам Гоголь мечтал обойтись без трагедий. Он любил смех, народную жизнь, красоту и Италию и считал, что нет лучшей участи, чем умереть под небом Рима: «Все прекрасно под этим небом; что ни развалина, то и картина; на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево, дело природы, дело искусства, — все, кажется, дышит и говорит под этим небом».

«Долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу»

В этом, наверное, одна из главных трагедий Гоголя: мы хорошо знакомы с ним, совсем его не зная. Он не так уж и много успел написать, большая часть созданного осела в школьной программе по литературе, и живого Гоголя намертво препарировали в ней, как никакого другого писателя, приколотив ярлыки: «писатель народный», «писатель обличающий».

Нас научили читать «Ревизора» как общественную критику, а «Мертвые души» раскладывать на мертвые же типажи. Но души-то и сама жизнь у Гоголя живые.

Пусть он верил, что несет божественное слово в массы: «Я писатель, а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него в поучение людям». Но польза душе от его произведений предполагалась не то чтобы практическая, его обличительный пафос никогда не становится доносом, а его типажи никогда не превращаются в карикатуры.

Владимир Набоков, большой поклонник Гоголя и один из самых прямых его наследников в русской литературе, очень издевался над этой «общественно-морально-бухгалтерской ноткой» в школьном академическом Гоголе и призывал читать его заново, забыв все, чему нас про Гоголя научили. Он советовал наслаждаться им на свежую голову: «Когда я читаю “Мертвые души”, то мне никакого дела нет до того, брали ли чиновники взятки и были ли действительно такие жмоты, прохвосты и дураки среди русских помещиков. Ибо жизнь служила Гоголю, а не Гоголь жизни, или, еще яснее, Гоголь творил гоголевскую жизнь».

«Поэт жизни действительной»

Весь Гоголь удобно раскладывается на несколько этапов: малороссийские повести, петербургские, «Ревизор», «Мертвые души».

Белинский воспел за них Гоголя как «поэта жизни действительной», в повестях которого сочетаются «простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния».

Ему казалось, что у Гоголя наконец зародилась русская повесть, не просто исконно народная, пропитанная «гумором чисто русским», а повторяющая русскую жизнь в самом непосредственном ее переживании: сначала смешно, потом грустно. Гоголь не придумал фантастическую повесть: Погорельский и Одоевский, например, писали до него. Но он задал ей направление на долгие годы вперед, щедро добавив мистики, неудержимого народного смеха и пустив в свои повести самого настоящего черта.

Смотрите также:

Михаил Булгаков. Познавший дьявола

Как гоголевский черт выскочил из табакерки в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», так никогда уже не запрыгнул обратно.

Это черт-Хлестаков в «Ревизоре», и черт-Чичиков в «Мертвых душах», и тот самый черт-искуситель из «Братьев Карамазовых» Достоевского…

И, конечно, тот самый черт, что правит бал в «Мастере и Маргарите». Михаил Булгаков не раз признавал, что из всех писателей выбирает только Гоголя, являвшегося ему даже во снах: «О, Учитель, укрой же меня полой своей чугунной шинели!»

Гоголевская сочувственная мистика, где автор и нежно воссоздает своих маленьких героев, и не может прекратить смеяться над ними, как сумасшедший Джокер, конечно, повторяется всякий раз, когда мы создаем замкнутые русские пространства: от «Истории одного города» Михаила Салтыкова-Щедрина до «Петровых в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова или «Малой Глуши» Марии Галиной.

«Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем»

Гоголь и сам недоумевал, как так случилось, что его стихией стал смех, мол, никто и представить не мог, что ему, человеку, склонному к меланхолии, «придется быть писателем сатирическим». В своей «Авторской исповеди» он предполагал, что смех был для него лекарством от тоски, он выдумывал смешные характеры и ставил их в смешные положения, чтобы немного себя развлечь. Но развлекаться писателю не дело, решил Гоголь, а высмеивать стоит то, что «достойно осмеяния».

Так рождается «Ревизор» — попытка выставить в одном тексте «все дурное, что есть в людях». Мы знаем по воспоминаниям Гоголя, что сюжет «Ревизора» подарил ему Пушкин, как впоследствии и идею «Мертвых душ», воскликнув: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, не приняться за большое сочинение!»

Смех «Ревизора» перекочует и в «Мертвые души», которые филолог Михаил Бахтин назовет «карнавальным хождением по стране смерти». Это «смех веселой преисподни», смех над всем мертвым и застывшим, утверждающий жизнь и правду, смех через огромное сочувствие к своим персонажам. И именно этот смех продолжит звучать через века.

Благодаря Гоголю главным драматическим жанром в России до сих пор остается комедия, а смех всегда исполнен искреннего сочувствия «маленькому человеку». Потому что Гоголь придумал не только самого «маленького человека» и «зачем вы меня обижаете», но и возможность смеяться над ним, умирая от сострадания.

Пушкин, читая «Мертвые души», будет сначала умирать от хохота, а затем скажет уже серьезно: «Боже, как грустна наша Россия!»

«Огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум»

Из всех писателей после Гоголя, пожалуй, только Лев Толстой не отдавал ему должное, видя в нем великолепного стилиста, но недалекого писателя. Однако для двадцатого века Гоголь и важнее был как стилист. Андрей Белый в статье «Мастерство Гоголя» взахлеб разбирает все его приемы: «Всюду — реальный символизм предметов, не выпирающих, нарочно стоящих в тени углов комнат, чтобы оттуда, слепить бликом четкой осмысленности». По разбору Белого вполне можно изучать русскую поэтику, он вполне наглядно показывает, как сравнения Гоголя перекочевали к Блоку, а гротеск и гиперболы — к Маяковскому. Музыка его прозы стала ритмом русской поэзии. И ничего, что в сюжетах Гоголь не особенно силен, он гениален в стиле и еще гениальнее — в отступлениях.

Точно так же относился к Гоголю и Набоков. Гоголевский мир для него — это мир абсолютной «картинности», «дивно окрашенная проза», завораживающая своим совершенством: «Пронзают своей великолепной неожиданностью гоголевские сравнения, сравнения, доведенные до какого-то гениального абсурда, сравнения между предметами, которые один Гоголь мог сопоставить, сравнения, доказывающие как-то исподтишка, что действительно все в мире однородно и одинаково любопытно».

Любопытно не то, что стиль у Гоголя важнее сюжета, а что его прием стал родовой травмой русского романа. У нас всегда стиль важнее сюжета, а отступления щедрее диалогов.

Попробуйте найти русский роман, который не увязал бы намертво в попытке достигнуть стилистического идеала.

Получается, увы, только у гениев — Гоголя и Набокова. У Набокова — потому что его презрение к миру было настолько велико, что только стилистическое совершенство оправдывало бы существование вот этого всего. У Гоголя наоборот — он искренне верил, что красота спасет мир. Изображая несовершенный мир, он старался изображать его совершенно, чтобы оправдать эту жизнь и возвысить над самой собою.

«Боже, что за жизнь наша! Вечный раздор мечты с существенностью!»

Если про Гоголя надо прочитать одну книгу, то эта книга «В тени Гоголя» Андрея Синявского. Там Синявский впервые высказал мысль, которую очень любит сегодня повторять Дмитрий Быков: задача Гоголя была в том, чтобы описать русскую жизнь с таким эстетическим совершенством, что доведенные до предела полнота, комизм, чудовищность и символизм этой жизни приводили бы не к ужасу, а к наслаждению. Но идеалом была бы не просто книга прекрасная, писал Синявский, а «такая книга, прочтя которую мир просиял бы красотой совершенства и вечное, безгрешное племя воцарилось бы на обновленной земле».

Ничто написанное не могло бы соответствовать такому замыслу, и именно поэтому «Мертвые души» не могли быть продолжены, и от несоответствия замысла и воплощения художник сходит с ума. Эта огромная, невыполнимая программа — осознать всю иррациональность мира, которая у Гоголя доводится до предела в «Петербургских повестях», прежде всего в «Носе», а потом починить ее эстетическими средствами.

Илья Репин. Самосожжение Гоголя. 1909

Смотрите также:

О возвращении маленьких людей

В ХХ веке уже никто ничего чинить не думал, но логика абсурда и гротеска, иррациональной, лишенной правил жизни — она, конечно, от Гоголя.

Впрочем, если верить Андрею Белому, то вообще все — от Гоголя: «Особенность процесса творчества в Гоголе та, что ни в чем не закончен он; Гоголь не замкнут собранием сочинений; ищите его в каждом художнике слова; откроете Гоголя там, где ему не положено быть».

Лиза Биргер

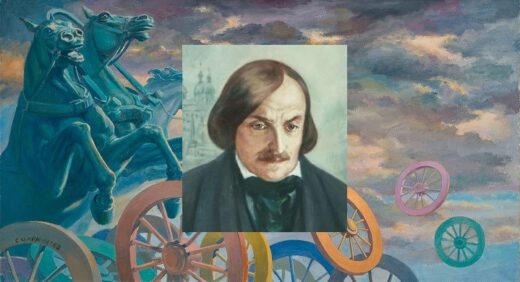

На анонсе: Распашной титул к поэме Николая Гоголя «Мертвые души». Сергей Чайкун (коллаж)

Find more like this: АНАЛИТИКА