Три раза предсказывал Христос предстоящую Ему участь, и с каждым разом Его предсказания становились всё мрачнее, и в них прибавлялись всё новые ужасные подробности. Но, не услышав Его, братья Иаков и Иоанн Зеведеевы решили заранее позаботиться о своём собственном будущем, захотели быть Его главными министрами…

Слово на воскресное Евангелие архимандрита Ианнуария (Ивлиева) в неделю 5-ю Великого поста. Мк., 47 зач., X, 32-45..

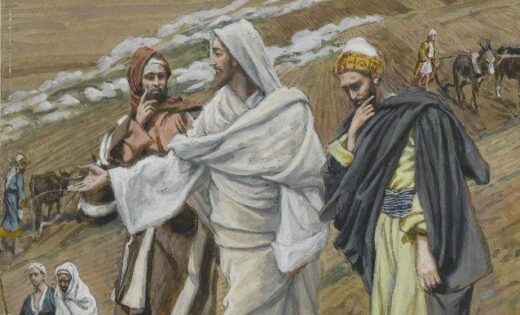

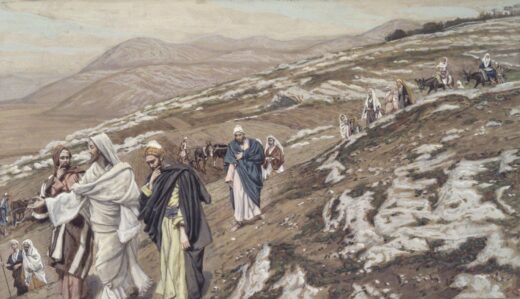

Иисус возвещает Свои Страсти. Он знал, что в Иерусалиме Он «предан будет первосвященникам и книжникам». Но Он не колебался и не уклонялся от Своего пути. Решительно и целеустремленно, Он впереди Своих последователей восходил в Иерусалим, так что все «ужасались и, следуя за Ним, были в страхе». Страх имел основания. Иисус не преуменьшал того, что́ Ему – и им – предстоит испытать:

«Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что́ будет с Ним: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет».

Три раза предсказывал Он предстоящую Ему участь, и с каждым разом Его предсказания становились все мрачнее, и в них прибавлялись все новые ужасные подробности. Сначала (Мк 8, 31) было простое предсказание; во второй раз (Мк 9, 31) – указание на предательство, и вот теперь, в третий раз Он уже говорит, что надругаются над Ним, будут бить Его и оплюют Его. Картина как бы все больше и больше проясняется в представлении Иисуса, по мере того, как Он все яснее понимал цену искупления.

Совершенно очевидно, что до этого момента ученики еще не знали, чтo произойдет дальше. Они были уверены в том, что Иисус – Мессия, они слышали также от Него, что Он собирается умереть. Но в их представлении эти два момента казались несовместимыми. Ученики были совершенно сбиты с толку, и все же следовали за Ним «в страхе». Они не понимали ничего, кроме того, что они любят Иисуса, и поэтому не могут покинуть Его. Однако, о смысле предсказаний Иисуса о Своих Страстях мы подробно говорили, изъясняя уже Его первое возвещение Страстей в Мк 8,31.

«И в третий день воскреснет». Этими словами завершается предыдущая речь Иисуса Христа.

Эта перспектива, открывающая взгляд на радостное будущее, дает честолюбивым братьям Иакову и Иоанну повод заранее позаботиться и об их собственном будущем. Ведь Иисус в качестве Сына Человеческого после Своего воскресения станет судить Израиль и все народы. В этом не было сомнений, ибо о Сыне Человеческом в книге пророка Даниила сказано, что «Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан 7,14). Поэтому стоило уже ныне обеспечить себе лучшие позиции в грядущем Царстве.

После победы Иисуса и после полного триумфа сыновья Зеведеевы хотели быть Его главными министрами. Оттого они «и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей». Иисус ответил им отрезвляющими словами: «Не знаете, чего просите!». – Незнание и слепота!

Своей просьбой сыновья Зеведея показали, что они до сих пор не поняли, что путь их Учителя уже сейчас, сейчас ведет в страдания! – «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?»

Иисус употребляет здесь два образа, символизирующие страдания.

Чаша в античности могла означать как благую, так и злую участь. По иудейскому обычаю царь подавал на пирах чаши своим гостям. И чаша стала в Ветхом Завете метафорой для жизни, которую Бог ниспосылает людям. «Чаша моя преисполнена», – сказал псалмопевец (Пс 22,5), когда он говорил о счастливой жизни и о счастливых переживаниях, ниспосланных ему Богом. Но чаще в Библии чаша означает несчастье и погибель, Суд Бога над беззаконниками. Так в Псалме 74-м:

«Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли» (Пс 74,9).

Так и пророк Исаия, размышляя о бедах и несчастьях, постигших Израиль, пишет, что Иерусалим «выпил чашу ярости Господа» (Ис 51,17).

Другая, употребленная Иисусом метафора, – крещение. Понятая в буквальном смысле, она может быть непонятной или ввести в заблуждение. Иисус говорит о крещении, которым Он крестится. Напомню, что греческий глагол baptizw означает /погружать./ Образованное от него причастие baptismenoj означает /погруженный/. Обычно оно употребляется для передачи значения /погруженный в то или иное/ состояние. Так, например, о пьяном говорят, что он /погружен в пьянство/ (погряз в пьянстве); о моте, – что он /погружен/ в долги (погряз в долгах); пораженный, охваченный горем человек – погружен в горе. Это же слово обычно употребляли для обозначения судна, потерпевшего крушение и погрузившегося в волны – затонувшего. Очень часто погружение, традиционно переведенное как крещение, означает погибель, в которую человек погружен, как в водные потоки. Так, например, в Пс 41-м о человек, который изгнан из храма, скорбит:

«Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною» (Пс 41,7–8).

Так что употребленное Иисусом выражение не имеет ничего общего с обрядом или таинством крещения. Господь в действительности говорит: «Можете ли вы вынести те переживания, которые переживаю Я? Можете ли вы вынести ту погруженность (в переводе – «крещение») в ненависть, боль и смерть, в которые погружен Я?». Страдание, а не спасение, поражение, а не успех ожидают Его, Иисуса, в Иерусалиме. Могут ли они, Иаков и Иоанн, принять все это? «Они отвечали: можем».

Очень смело! Однако вопрос этим не исчерпывается. Кто размышляет о почетном месте в Царствии Иисуса, тот тем самым показывает, что он несерьезно относится к Богу. Это Бог, – а не Иисус, Сын Человеческий, – будет определять иерархию в Царствии. А Бог предпочитает отнюдь не «первых», не «властных» и «сильных». Вспомним: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» (Мк.9,35). Или: «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мк.10,31). Итак, Иисус говорит, что окончательное решение во всем принадлежит Богу. Решать судьбу каждого будет Бог.

Понятно, что поступок Иакова и Иоанна вызвал глубокое возмущение у других учеников. «И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна». Снова начал разгораться старый спор о преимуществах, о том, кто должен быть бoльшим. Но Иисус сразу принял меры. Он, «подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Именно так определяется иерархия в Церкви. Неслучайно Иисус Христос трижды упоминает: «между вами».

Основание для такого, по земным понятиям абсурдного (!), переворачивания привычных отношений между учениками лежит в пришествии Самого Иисуса. Смысл Своего пришествия Господь толкует одним понятием из Писания: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Итак, появляется образ искупления. К сожалению, этот библейский образ часто в истории понимался и толковался неправильно.

Уже очень рано люди, слишком буквально понимая образ «искупления», то есть «выкупа», начали задавать себе вопрос: Кому отдал душу Христос? Кому Он заплатил Своею жизнью за нас? Так, уже знаменитый древний ученый Ориген (3-й век) задавал вопрос: «Кому отдал Он Свою жизнь для искупления многих? Ведь не Богу же? Может быть, тогда диаволу? Ибо диавол крепко держал нас в руках, пока ему не был уплачен выкуп, жизнь Иисуса, потому что он обманывался мыслью, что завладеет ею и не видел, что не сможет выдержать связанной с удержанием ее муки». Конечно, это была странная теория, будто жизнь Иисуса была уплачена в качестве выкупа диаволу, с тем, чтобы диавол выпустил людей из рабства, в котором он их якобы держал. Потом-то, мол, диавол понял, что он переоценил свою власть, да было уже поздно. Уже св. Григорий Нисский (IV век) увидел в этой теории слабое место, а именно, в том, что в этом случае диавол считается равным Богу и вступает с Богом в сделку на равных.

Смотрите также:

В чём смысл искушений Христа?

И тогда св. Григорий Нисский развил другую теорию, о разыгранном Богом обмане диавола. Диавол, якобы, был введен в заблуждение мнимой слабостью воплотившегося Сына Божия. Диавол ошибочно принял Иисуса за простого человека, попытался подчинить его своей власти, но… не тут то было! Он при этом утерял свою власть. И опять же это – странная идея: якобы Богу пришлось одолевать диавола посредством наивного обмана. Эта теория «божественного обмана» держалась довольно долгое время. Так, например, св. Григорий Великий (VI век) придал метафоре такой вид: воплощение Сына Божия было великой уловкой, чтобы поймать великого левиафана. Божественность Христа была, якобы, крючком, а плоть – наживкой. Когда эта «удочка» была закинута, диавол, якобы, проглотил наживку (плоть Иисуса), но проглотил-то вместе с крючком (божественностью Сына Божия), и таким путем был побежден навсегда.

А вот еще: католический богослов и философ XII века Петр Ломбардский писал следующее: «Распятие было мышеловкой для уловления диавола, в которой приманкой была кровь Христа». Какой отталкивающий образ! Тут уж, что называется, «дальше ехать некуда». Все это показывает, чтo происходит, когда люди берут драгоценную и прекрасную метафору, понимают ее буквально и делают из нее произвольные выводы.

Ни в коем случае нельзя забывать, что «искупление» – именно метафора! Ведь мы часто употребляем понятие «цены искупления» метафорически! Например, когда говорим, что свобода может быть «куплена» лишь «ценой» крови, труда, пота и слез, мы никогда не пытаемся выяснить, кому эта цена платится.

Христос говорит о том, что Он пришел, чтобы отдать Его собственную жизнь, чтобы избавить многих от гибели, в которую они ввергли себя своим неповиновением и неверностью. Насколько революционно звучало это высказывание Иисуса Христа, мы можем полностью осознать только тогда, когда вспомним о том, что, согласно общим иудейским ожиданиям, грядущий Сын Человеческий должен воссесть на престоле для суда над людьми! Конечно: казалось само собой разумеющимся, что так и должно быть, ибо сильные, наделенные властью всегда возвышаются над прочими. И вот, вопреки этому ожиданию, Иисус говорит совсем иное: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить…!» (Мк.10,45).

В этом причина, почему в обществе Иисуса Христа не может быть стремления к первым местам, о которых размечтались Иаков и Иоанн Зеведеевы. Поскольку Он пришел для того, чтобы Своим участием и самопожертвованием спасти людей от власти смерти, по Его следам действительно идут только те, которые живут не за счет других, но живут для того, чтобы дать жизнь и возрождение другим.

Беседы на Евангелие от Марка, прочитанные на радио «Град Петров»

Картины Дж. Тиссо

Find more like this: АНАЛИТИКА