Никакое «воцерковление» само по себе не есть гарантия чистоты христианства, никакая «форма» – даже самая христианская по существу и по происхождению, – не спасает «магически», если она не наполнена Духом и Истиной, которыми она оправдана и которым служит.

Нужно помнить, что язычество – это не только религия хронологически предшествовавшая христианству и уничтоженная его появлением, но это некий постоянный и «естественный» полюс самой религии и в этом смысле вечная опасность для всякой религии.

Христианство требует непрестанного усилия, безостановочного наполнения формы содержанием, самопроверки, «испытания духов»; язычество же и есть отрыв формы от содержания, выделение ее, как самоценности и самоцели.

Это – возвращение к естественной религии, к вере в формулу, в обряд, в «святыню» безотносительно к их содержанию и духовному смыслу. Но тогда и сам христианский обряд и сама христианская Святыня могут легко стать предметом именно языческого поклонения, заслонить собою то, ради чего одного они и существуют: освобождающую силу Истины.

Именно эта тенденция начинает чувствоваться в седьмом веке, являясь как бы расплатой за безраздельное торжество христианства. Уже в 530 году св. Варсонофий обличает «механическую» религиозность, весь смысл христианства полагающую во внешнем: «если вы проходите мимо мощей, сотворите поклон раз, два, три – но этого достаточно… Перекреститесь три раза, если хотите, но не больше»…

Другие учители обличают тех, которые единственно в том выражают свою веру, что «покрывают поцелуями кресты и иконы». Что им Евхаристия и причастие? Если евангелие слишком длинное, а молитвы затягиваются более обычного – вот уже знаки нетерпения и недовольства. Даже при короткой службе христиане занимают себя разговорами о делах и осуждением ближнего.

Смотрите также:

Камешек с Афона – Православие или язычество?

Другие просто стоят на улице, чтобы в последнюю минуту забежать в храм и, по словам преп. Анастасия Синаита, «на ходу причаститься». Но они отличные христиане: разве не приложились они к образу нашего Искупителя и к иконам Святых? Обрядоверие, суеверие, поверхностное отношение к вере – этих грехов много в византийском обществе.

Но за ними вырисовывается и нечто более страшное: за христианским обличием продолжает жить уже самое очевидное «двоеверие» много канонов Трулльского собора посвящено борьбе с неприкрытым извращением христианства, превращением в языческую «магию».

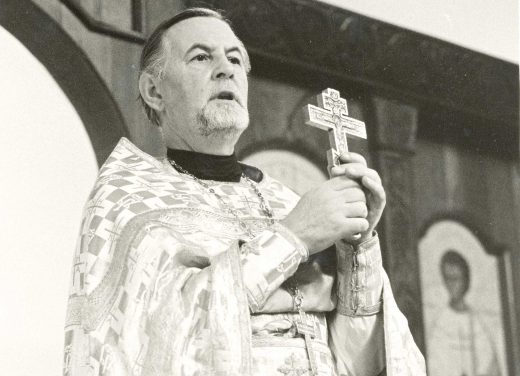

о. Александр Шмеман. «Исторический путь православия»

Find more like this: АНАЛИТИКА