Иосиф Бродский написал двадцать три стихотворения, посвященных Рождеству и Новому году. Их обычно объединяют в один Рождественский цикл, но по времени он все-таки разделен на два периода…

Первый — ранний, советский (1961-1973 гг), в котором значительно меньше стихотворений, всего семь; второй – поздний, американский (1987-1995 гг), включающий основной корпус стихов этого уникального цикла, аналогов которому в русской поэзии не существует.

В первом много личных переживаний и эмоций Иосифа Бродского, его включенности в жизнь, в которой много горечи, одиночества и пустоты.

Во втором — от стихотворений веет холодной вечностью, в них почти нет личных эмоций, есть некая отстраненность, словно поэт смотрит на жизнь как молчаливый и посторонний наблюдатель.

В первом больше — о том, что происходит рядом с Рождеством и по его поводу, во втором — о самом Рождестве, о чуде появления Богочеловека. В ранних стихах – тоска, грусть, тягостная атмосфера, наполненная ожиданием худшего. В поздних — повседневность уходит в тень, затухая и исчезая в событии, свершившемся в далеком Вифлееме. Тема вечности становится определяющей.

Говорят, что цикл появился в результате обсуждения с Анной Андреевной Ахматовой, как переложить библейскую историю в стихи, но так, чтобы они были не хуже пастернаковского цикла, а с другой — стала бы понятной простому человеку сама Священная история.

Но в одном из интервью Иосиф Бродский рассказывает, что цикл вырос из простой картинки «Поклонение волхвов», которую он вырезал из журнала и повесил на стенку. Он часто и подолгу смотрел на нее и однажды ему захотелось написать стихи на эту тему.

А еще он переводил цикл «La corona» английского поэта Джона Донна XVII века, состоящий из семи сонетов на евангельскую историю, включавшую ее основные вехи: Благовещение, Рождество, Храм, Распятие, Воскресение, Вознесение.

Смотрите также:

Уникальность религиозной поэзии Иосифа Бродского

Это, видимо, был прообраз того цикла, который Бродский сумел реализовать в Рождественской теме. У Джона Донна Бродский научился еще одному: переводу небесного на язык земного. Рождественский цикл фактически и есть такой перевод.

Исследователи видят влияние на цикл Блока и других русских поэтов. Но Иосиф Бродский так сумел синтезировать русскую традицию XX века, что соединил в себе все: и серебряный век, и шестидесятые годы, давшие на мгновение ощущения свободы, и конец XX века. Поэзия Иосифа Бродского сама стала итогом века двадцатого.

Рождественский цикл вырастал постепенно в течение всей жизни поэта: каждый год по одному стихотворению за исключением десятилетнего перерыва между жизнью в Советском Союзе и жизнью в эмиграции. И все — на одну тему. Цикл рассказывает скорее о самом поэте, вехах его становления, развития, настроениях и мыслях. Начинается цикл с «Рождественского романса», а заканчивается «Бегством в Египет» (2).

Иосиф Бродский в архангельской ссылке

Из ранних стихов цикла самое страшное и наиболее сильное впечатление производит на меня стихотворение «Новый год на Канатчиковой даче». Канатчикова дача — московская психиатрическая больница, известная в народе больше как Кащенко.

Бродский с ужасом вспоминает как его накачивали транквилизаторами, потом ночью будили, опускали в ванну с ледяной водой, окутывали мокрыми простынями и заталкивали между двумя батареями. Простыни высыхали и впивались в тело. Это была такая пытка.

Человек был распят между двумя батареями и одновременно был похож на рождественского гуся. Вот от имени такого «рождественского гуся» и идет рассказ. Психиатрическая больница, хуже тюрьмы, потому что в тюрьме есть конец, дальний или близкий, а в психиатричке конца нет. Человек совершенно бесправен и без всякой надежды выйти из нее когда-нибудь.

Стихотворение — это монолог пациента, который пытается убежать от реальности в сон, спрятать голову и себя от ужаса реальности. Но есть здесь и другой смысл. Рождественский гусь — это сам поэт,который везде чужой и годится только как жертва, приготовленная к праздничному столу. И в этой участи он похож на Спасителя.

Спать, рождественский гусь,

отвернувшись к стене,

с темнотой на спине,

разжигая, как искорки бус,

свой хрусталик во сне.Ни волхвов, ни осла,

ни звезды, ни пурги,

что Младенца от смерти спасла,

расходясь, как круги

от удара весла.Расходясь будто нимб

в шумной чаще лесной

к белым платьицам нимф,

и зимой, и весной

разрезать белизной

ленты вздувшихся лимф

за больничной стеной.Спи, рождественский гусь.

Засыпай поскорей.

Сновидений не трусь

между двух батарей,

между яблок и слив

два крыла расстелив,

головой в сельдерей.

Это песня сверчка

в красном плинтусе тут,

словно пенье большого смычка,

ибо звуки растут,

как сверканье зрачка

сквозь большой институт.

«Спать, рождественский гусь,

потому что боюсь

клюва — возле стены

в облаках простыни,

рядом с плинтусом тут,

где рулады растут,

где я громко пою

эту песню мою».

Нимб пускает круги

наподобье пурги,

друг за другом вослед

за две тысячи лет,

достигая ума,

как двойная зима:

вроде зимних долин

край, где царь — инсулин.

Здесь, в палате шестой,

встав на страшный постой

в белом царстве спрятанных лиц,

ночь белеет ключом

пополам с главврачом

ужас тел от больниц,

облаков — от глазниц,

насекомых — от птиц.

январь 1964

Другое стихотворение, «Рождественский романс», которым открывается Рождественский цикл, не такое страшное, как предыдущее, но тоже наполнено безысходностью, безнадежностью и печалью, потому что в той стране, где он жил, не было ни Рождества, который заменялся суетливым Новым годом, ни Бога, Которого заменил сплошной и поголовный атеизм, ни надежд на изменения.

Но стихотворение наполнено преображениями, обыденность, подчиняясь праздничному волшебству, становится колеблющейся и неузнаваемой, и эти знаки надо еще разгадывать.

Что за столица здесь описывается — первая или вторая, а может быть ни та и ни другая, но и та и другая одновременно? Что за «ночной кораблик негасимый» — кораблик с Адмиралтейского шпиля Ленинграда или Луна?

Смотрите также:

“Плывёт в тоске необъяснимой”

Что за «полночный поезд новобрачный»? «Красная стрела»? И «желтая лестница печальная» — лестница синагоги? Стихотворение — сплошная загадка.

Город плывет, то ли по Москва-реке, то ли по Неве, но там и там он плывет в тоске необъяснимой, или во мгле, или в холодном ветре, пронизывающем все стихотворение.

Во всем и на всех лицах печаль: певец печальный, дворник печальный, иностранец делает печальный снимок. И Рождество только усиливает печаль и тоску. В конце, подводя итог, поэт кажется, что дает надежду, но она столь же призрачна, как и все остальное. Иллюзорность надежды звучит в главных словах последней строфы «как будто», которые повторяются трижды.

Печальный конец печального Рождественского праздника, подмененного Новым годом.

Рождественский романс

Евгению Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой

среди кирпичного надсада

ночной кораблик негасимый

из Александровского сада,

ночной фонарик нелюдимый,

на розу желтую похожий,

над головой своих любимых,

у ног прохожих.Плывет в тоске необъяснимой

пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.

В ночной столице фотоснимок

печально сделал иностранец,

и выезжает на Ордынку

такси с больными седоками,

и мертвецы стоят в обнимку

с особняками.Плывет в тоске необъяснимой

певец печальный по столице,

стоит у лавки керосинной

печальный дворник круглолицый,

спешит по улице невзрачной

любовник старый и красивый.

Полночный поезд новобрачный

плывет в тоске необъяснимой.Плывет во мгле замоскворецкой,

пловец в несчастие случайный,

блуждает выговор еврейский

на желтой лестнице печальной,

и от любви до невеселья

под Новый Год, под воскресенье,

плывет красотка записная,

своей тоски не объясняя.Плывет в глазах холодный вечер,

дрожат снежинки на вагоне,

морозный ветер, бледный ветер

обтянет красные ладони,

и льется мед огней вечерних,

и пахнет сладкою халвою;

ночной пирог несет сочельник

над головою.Твой Новый Год по темно-синей

волне средь моря городского

плывет в тоске необъяснимой,

как будто жизнь начнется снова,

как будто будет свет и слава,

удачный день и вдоволь хлеба,

как будто жизнь качнется вправо,

качнувшись влево.28 декабря 1961

И той же тоской пронизано следующее стихотворение

Волхвы забудут адрес твой.

Не будет звёзд над головой.

И только ветра сиплый вой

расслышишь ты, как встарь.Ты сбросишь тень с усталых плеч,

задув свечу пред тем, как лечь,

поскольку больше дней, чем свеч

сулит нам календарь.Что это? Грусть? Возможно, грусть.

Напев знакомый наизусть.

Он повторяется. И пусть.

Пусть повторится впредь.Пусть он звучит и в смертный час,

как благодарность уст и глаз

тому, что заставляет нас

порою вдаль смотреть.И молча глядя в потолок,

поскольку явно пуст чулок,

поймёшь, что скупость — лишь залог

того, что слишком стар.Что поздно верить чудесам

и, взгляд подняв свой к небесам,

ты вдруг почувствуешь, что сам —

чистосердечный дар.1965

Наконец, последнее, самое суетливое, самое узнаваемое, и по-настоящему дающее надежду на спасение, потому что в конце звучит не иллюзорное «как будто», а настоящее ощущение в себе Младенца и Святого Духа, а в небе горит настоящая Звезда.

В Рождество все немного волхвы.

В продовольственных слякоть и давка.

Из-за банки кофейной халвы

Производит осаду прилавка

грудой свертков навьюченный люд:

каждый сам себе царь и верблюд.Сетки, сумки, авоськи, кульки,

шапки, галстуки, сбитые набок.

Запах водки, хвои и трески,

мандаринов, корицы и яблок.

Хаос лиц, и не видно тропы

в Вифлеем из-за снежной крупы.И разносчики скромных даров

в транспорт прыгают, ломятся в двери,

исчезают в провалах дворов,

даже зная, что пусто в пещере:

ни животных, ни яслей, ни Той,

над Которою — нимб золотой.Пустота. Но при мысли о ней

видишь вдруг как бы свет ниоткуда.

Знал бы Ирод, что чем он сильней,

тем верней, неизбежнее чудо.

Постоянство такого родства —

основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде,

что Его приближенье, сдвигая

все столы. Не потребность в звезде

пусть еще, но уж воля благая

в человеках видна издали,

и костры пастухи разожгли.Валит снег; не дымят, но трубят

трубы кровель. Все лица, как пятна.

Ирод пьет. Бабы прячут ребят.

Кто грядет — никому непонятно:

мы не знаем примет, и сердца

могут вдруг не признать пришлеца.Но, когда на дверном сквозняке

из тумана ночного густого

возникает фигура в платке,

и Младенца, и Духа Святого

ощущаешь в себе без стыда;

смотришь в небо и видишь — звезда.

Иосиф Бродский продолжает Рождественский цикл более чем через десять лет, в 1987 году, уже в Америке и открывается он «Рождественской звездой».

Это уже совсем другой Иосиф Бродский, и по аскетичности, и по сдержанности эмоций, и по прозрачности мысли.

Но остается главное, может быть только более выраженное — сближение профанного с сакральным, ближнего с дальним, физического с метафизическим. Общая тональность светлой печали усиливается безакцентной интонацией, безпафосностью и отстраненностью по отношению к миру и себе, доходя до трагического ощущения человеческой жизни.

Смотрите также:

Христианин-заочник

Вторая часть цикла посвящена Рождению Спасителю уже безотносительно к человеческой праздничной суете.

В ней нет авосек, хвои и запаха апельсинов новогоднего стола, нет предновогодней суматохи с ее обычными приметами; здесь присутствует только евангельская история.

Она наполнена экзистенциальной тоской, принципиальной бездомностью человека, согреть и спасти которого может только Звезда.

Противопоставление пустыни, в которой живет человек, и Звезды пронизывает все рождественские стихотворения цикла. Пустыня, «подобранная» небом для чуда, возникает и в первой части Рождественского цикла, но во второй — противопоставление становится не случайным, затерявшимся в потоке суеты, а главным действующим лицом.

Пустыня у Бродского – это мир на пороге чуда, еще не знающего, что Рождение Младенца перевернет и преобразит его, но это и мир, в котором придется жить Спасителю. Пустыня повсюду: неуютность, холод, мрак и беспросветность. И Мария, поющая колыбельную над яслями рожденного Младенца, словно поет и не колыбельную вовсе, а заупокойную с цветаевскими нотками:

Привыкай, Сынок, к пустыне как к судьбе.

Где б ты ни был, жить отныне в ней тебе.Я тебя кормила грудью. А она

приучила взгляд к безлюдью, им полна.Той Звезде, на расстояньи страшном, в Ней

Твоего чела сиянье, знать видней.Привыкай, Сынок, к пустыне. Под ногой,

окромя нее, твердыни нет другой.В ней судьба открыта взору за версту.

В ней легко узнаешь гору по Кресту.Не людские, знать, в ней тропы! Велика

и безлюдна она, чтобы шли века.Привыкай, Сынок, к пустыне, как щепоть

к ветру, чувствуя, что Ты не только плоть.Привыкай жить с этой тайной: чувства те

пригодятся, знать, в бескрайней пустоте.Не хужей она, чем эта: лишь длинней,

и любовь к Тебе — примета места в ней.Привыкай к пустыне, Милый, и к Звезде,

льющей свет с такою силой в ней везде,точно лампу жжет, о Сыне в поздний час

вспомнив, Тот, Кто сам в пустыне дольше нас.(«Колыбельная», декабрь 1992)

И в этот неуютный мир без правды и веры рождается Тот, Кто может его преобразить, Кто может дать надежду на спасение, Кто сделает Человека Богом силою благодати. Этот образ Рождества — очень точен не только по евангельским, но и иконографическим меркам.

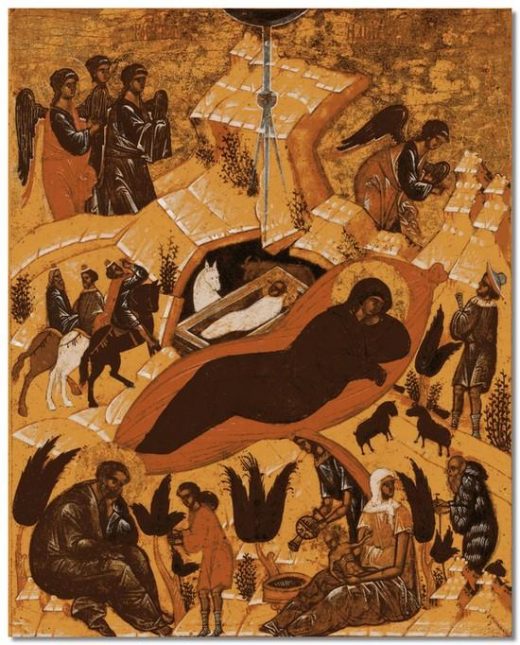

На иконе пещера, в которой родился Спаситель, всегда изображается почти черной, олицетворяя мир, лежащий во мгле и сени смерной. Ясли с Младенцем на фоне темной пещеры — образ Рождения Солнца Правды и Спасителя мира, лежащего во тьме.

Рождественский цикл Иосифа Бродского напоминает словесную икону, передающую восприятие Рождества человеком, уже имеющим экзистенциальный опыт одиночества, страха и тоски, человека, жаждущего встречи со Звездой.

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;(«Рождественская звезда», 24 декабря 1987)

И дальше тема Рождества развивается через многоплановость событий, знакомых по картинам, иконам и евангельскому тексту. Развивается подобно свитку, разворачивающемуся перед нами на протяжении нескольких лет. Вот мы видим Святое семейство, в котором каждый занимается своим делом:

Мария молилась; костер гудел.

Иосиф, насупясь, в огонь глядел.

Младенец, будучи слишком мал,

чтоб делать что-то еще, дремал.(«Бегство в Египет (2)», 1995)

Все обыденно. И только Звезда говорит о случившемся Чуде – Рождении Богочеловека. Образ дальнего и непостижимого, противоположный ближнему и повседневному, воплощен в Рождественской Звезде, смотрящей на порог пещеры глазом Отца.

Он был всего лишь точкой. И точкой была Звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях Ребенка, издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

Звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.(«Рождественская звезда», декабрь 1987)

И снова, уже через два года:

Морозное небо над ихним привалом

с привычкой большого склоняться над малым

сверкало Звездою — и некуда деться

ей было отныне от взгляда Младенца.Костер полыхал, но полено кончалось;

все спали. Звезда от других отличалась

сильней, чем свеченьем, казавшимся лишним,

способностью дальнего смешивать с ближним.(25 декабря 1990)

Как и в иконе Рождества Христова, Звезда является у Иосифа Бродского всем: ангельской силой, осью, указывающей на БогоМладенца, Духом Святым и Путеводительницей для волхвов, которые, как три луча, сходятся к пещере. Цифра три проходит рефреном через весь цикл во образ Святой Троицы: три волхва, трое в пещере, три луча. Важное и главное — их трое, все остальное – неважно.

Не важно, что было вокруг, и не важно,

о чем там пурга завывала протяжно,

что тесно им было в пастушьей квартире,

что места другого им не было в мире.Во-первых, они были вместе. Второе,

и главное, было, что их было трое,

и всё, что творилось, варилось, дарилось

отныне, как минимум, на три делилось.

Рождество Христово во всех деталях и тонкостях воспринимается Иосифом Бродским как архетипическое, каждый год воспроизводящееся снова и снова: в храмах, в рождественской суете, в колокольном звоне и церковных песнопениях, отсчитывающее ход времен и веков. И в этом повторении Рождество превращается в Вечный сюжет, структурируя время и мироздание в виде вертепа:

Младенец, Мария, Иосиф, цари,

скотина, верблюды, их поводыри,

в овчине до пят пастухи-исполины

— все стало набором игрушек из глины.В усыпанном блестками ватном снегу

пылает костер. И потрогать фольгу

Звезды пальцем хочется; собственно, всеми

пятью — как младенцу тогда в Вифлееме.Тогда в Вифлееме все было крупней.

Но глине приятно с фольгою над ней

и ватой, разбросанной тут как попало,

играть роль того, что из виду пропало.(«Ясли», декабрь 1991)

Но Рождество для Иосифа Бродского все-таки не столько торжество, как в православии с его радостно-ликующими песнопениями, восхваляющими Рождение Солнца Правды, сходящего с Неба на землю, чтобы возвысить землю до Неба, сколько поминальная трапеза, делающая весь Рождественский цикл трагически-печальным.

“Многие — собственно, все! — в этом, по крайней мере, мире стоят любви” – И.Бродский

Так впрочем и в иконе Рождества Христова: ясли не только ясли, но еще и гроб, а пещера не только мир, лежащий во мгле, но и могила, в которую погребается Иисус Христос. Так в образе яслей и пещеры соединяются Рождество и Распятие Спасителя, а Иосиф Бродский поднимает бокал не только за Рождество, но за Небожительство Спасителя.

На юге, где в редкость осадок белый,

верят в Христа, так как сам Он — беглый:

родился в пустыне, песок-солома,

и умер тоже, слыхать, не дома.Помянем нынче вином и хлебом

Жизнь, прожитую под открытым Небом,

чтоб в Нем и потом избежать ареста

земли — поскольку там больше места.

Тина Гай

Find more like this: АНАЛИТИКА