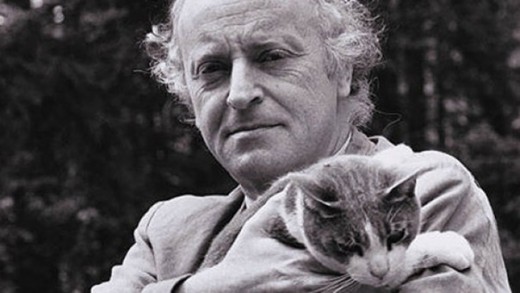

25 лет назад, 28 января 1996 года, умер Иосиф Бродский — поэт, эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Многим Бродский знаком как автор строк «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать». Но была в его творчестве и другая сторона…

Даря друзьям и знакомым сборник своих рождественских стихов, изданный отдельной книжкой в Москве в 1993 году, поэт подписывал его так: «От христианина-заочника». Интервьюеры часто выпытывали у Бродского, верующий он человек или нет, а если да, то к какой конфессии себя причисляет. Поэт находил способ уйти от ответа, но давал его в своем творчестве.

Смотрите также:

Уникальность религиозной поэзии Иосифа Бродского

Бродский вырос в атеистическом обществе, воспитывался в религиозно индифферентной семье, но уже с юности стал живо интересоваться различными религиозными учениями. Наследовав традиции русского и европейского искусства, Бродский ощущал себя принадлежащим христианской культуре. В его стихотворениях часто встречаются библейские сюжеты и персонажи, некоторые стихи посвящены этой теме полностью, например, из Ветхого Завета — «Исаак и Авраам», из Нового Завета — «Сретенье», а также десятки рождественских стихотворений, которые он писал на протяжении почти всей творческой жизни.

«Многие — собственно, все! — в этом, по крайней мере, мире стоят любви» — И.Бродский

Биограф Бродского Лев Лосев отмечал, что начиная с «Рождественского романса» (1961) календарь поэзии И. Бродского — только христианский, определяемый не датами солнцеворотов, а Рождеством, Пасхой, Сретением. В середине 60-х Иосиф Бродский открыл для себя Священное Писание. Позже, в интервью, он признавался, что, прочитав Ветхий и Новый Завет, решил: «это мой мир».

Свое пристальное внимание к рождественскому сюжету поэт объяснял так: «В конце концов, что есть Рождество? День рождения Богочеловека. И человеку не менее естественно его справлять, чем свой собственный». Что это, как не свидетельство веры?! Все рождественские стихотворения Бродского – разноплановые. Они пишутся по поводу Рождества или о самом празднике. И сам поэт в этих стихах — разный. Он стремится к пониманию мира, ищет высший идеал жизни и потом все-таки находит его — во Христе.

Историю этого поиска несложно проследить. Так, в первом стихотворении на эту тему, «Рождественском романсе», нет ни слова ни о Христе, ни о самом празднике, только «необъяснимая тоска» наполняет город, людей, душу поэта. Но все же в его душе есть и надежда на чудо:

«Твой Новый год по темно-синей

волне средь моря городского

плывет в тоске необъяснимой,

как будто жизнь начнется снова,

как будто будет свет и слава,

удачный день и вдоволь хлеба,

как будто жизнь качнется вправо,

качнувшись влево».

Иосиф Бродский «Рождественский романс». Музыка, исполнение, фотомонтаж Виктор Попов

Рождественское стихотворение 1965 года написано в ссылке. Несмотря на всю ту же горечь и тоску в первых строках, заканчивается стихотворение очень светло и благодарно:

«И молча глядя в потолок,

по-скольку явно пуст чулок,

поймешь, что скупость —лишь залог

того, что слишком стар.

Что поздно верить чудесам.

И, взгляд подняв свой к небесам,

ты вдруг почувствуешь, что сам —

чистосердечный дар».

Поэт осознает, что главный рождественский подарок, главный дар —жизнь — ему уже преподнесен.

«Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно» — И. Бродский

Смотрите также:

Иосиф Бродский. Рождественский цикл

Последнее стихотворение о Рождестве, написанное на Родине, датировано 1972 годом. Бродский описывает современную ему действительность: несмотря на то, что люди перед праздником в большей степени озабочены «осадой прилавков», потому что «каждый сам себе царь и верблюд», все-таки в Рождество «все немного волхвы», и хоть большинство еще не осознает в себе «потребности в звезде», но «уж воля благая в человеках видна издали».

Чудо происходит, и ощущение этого чуда не может не коснуться сердца:

«Знал бы Ирод, что чем он сильней,

тем верней, неизбежнее чудо.

Постоянство такого родства —

основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде <…>

Но, когда на дверном сквозняке

из тумана ночного густого

возникает фигура в платке,

и Младенца, и Духа Святого

ощущаешь в себе без стыда;

смотришь в небо и видишь — звезда».

Ни для исследователей, ни для простых любителей творчества Иосифа Бродского не секрет, что к Церкви поэт относился неоднозначно — упоминал о кальвинизме, высказывал недоверие к обрядовости Православия. Но в стихах, в его лирической исповеди — иное, главное. Это способность без стыда ощутить в себе Святого Духа, смиренно принять любые удары судьбы, благодарность за дар жизни и надежда на прощение, а ведь это — одни из самых основных христианских добродетелей:

«Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я

благодарен за всё»

(Римские элегии. XII);

«…в ушную раковину Бога,

закрытую для шума дня,

шепни всего четыре слога:

— Прости меня»

(Литовский дивертисмент. 7)

В эмиграции Бродский продолжает свою рождественскую традицию. Одно из самых известных стихотворений этого периода — «Рождественская звезда» (1987). В нем поэт рисует уже саму картину Рождества, пристально вглядываясь в Младенца:

«Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы — Балтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца».

Здесь мы видим почти богословское осмысление этой картины. И, конечно, логично предположить, что человек, написавший эти строки, верит в то, что рожденный Младенец — не просто великий пророк или иная историческая личность, а именно Бог-Сын, рожденный от Бога-Отца.

В последнем рождественском стихотворении Бродского, озаглавленном «Бегство в Египет (2)», мы встречаем ту же мысль о звезде, которая свидетельствует о Рождении Спасителя:

«Звезда глядела через порог.

Единственным среди них, кто мог

знать, что взгляд ее означал,

был Младенец; но он молчал».

«Только прочтя у Бродского всё или премногое, понимаешь, насколько глубоко укоренена христианская традиция в человеке, достаточно часто употреблявшем в поэтической лексике такие фундаментальные понятия, как гордыня, смирение, грех; писавшем «Дух», «Отец», «Сын», «Крестное Знамение», «Святая Мария», «Господня Слава», «Господне Лето», «Спаситель» только с заглавных букв; часто пользовавшимся для пространственно-временно-духовных привязок христианской терминологией: «Великий Пост», «Чистый Четверг», «Страстная»», — пишет о Бродском поэт Станислав Минаков.

Лев Лосев в свою очередь находит, что «независимо от степени и характера религиозности в стихах Бродского одно несомненно — именно он возвратил в русскую поэзию исчезнувший было из нее метафизический дискурс». Соприкосновение с христианством, существенная метафизическая напряженность и глубина поэзии Бродского очевидны. В его стихах вера проявляется открыто. Христианин-заочник фактически проповедует в своей лирике христианские заповеди о любви к Богу и к ближнему: несмотря на брошенное как-то в запале: «Я не люблю людей…», Бродский воспринимает любовь как спасение, утверждая:

«Многие — собственно, все! — в этом, по крайней мере,

мире стоят любви…»

Бродского похоронили на протестантском участке старинного венецианского кладбища Сан-Микеле, поскольку на католическом и православном участках не разрешается хоронить людей без вероисповедания. На скромном мраморном надгробии слова из элегии Проперция: Letum поп omnia (со смертью все не кончается)

Иосиф Бродский «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать»… Музыка и исполнение Златы Раздолиной

Яна Конченко

Find more like this: АНАЛИТИКА