Сергей Дурылин – личность загадочная, многие значительные факты его биографии обросли домыслами и слухами…

Сергей Николаевич Дурылин закончил Московский Археологический институт, читал курс церковного искусства на Богословских курсах, работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры под руководством о. Павла Флоренского, был членом Московского философско-религиозного общества. В 1920 г. сщмч. Архиепископом Феодором (Поздеевским) рукоположен во иерея с обетом безбрачия. Служил сначала в Никольском храме на Маросейке, где в то время настоятелем был св. праведный Алексий Мечёв.

В 1921 г. отец Сергий перешел служить в Боголюбскую часовню у Варварских ворот.

С 1922 года в жизни Дурылина начинаются аресты и ссылки, а в биографии возникают белые пятна. Не многие помнят сегодня о Дурылине-искусствоведе, литературоведе, театральном критике, писателе, авторе биографии Нестерова в серии ЖЗЛ или мемуаров «В своем углу».

Зато у многих на слуху, что Дурылин отрекся от сана.

Смотрите также:

Потаённый мир Сергея Дурылина. Часть первая

Когда во время первого ареста друзья Дурылина обратились к Луначарскому с просьбой о ходатайстве, тот якобы согласился, но поставил условие – пусть Сергей Николаевич снимет с себя рясу.

Но никаких документальных свидетельств этого не сохранилось. А это очень странно. Такое событие, как «отречение попа от сана», большевики непременно подняли бы на щит своей антирелигиозной пропаганды. Дурылин никогда бы не отрекся от сана, не таких убеждений был этот человек. Но ясно, что после ареста он не служил ни в одном храме.

Тюремное фото

В одной из ссылок происходит еще одно загадочное событие – женитьба Дурылина на Ирине Алексеевне Комиссаровой. Они познакомились на приходе в Кленниках. В гражданскую войну Ирина опекала Сергея Николаевича. Он же был типичный кабинетный ученый, совершенно не приспособленный к жизни. А она, женщина из народа, умела раздобыть пропитание и наладить быт в самых сложных условиях.

Ирина Комиссарова и Сергей Дурылин, Томск, 1929 г.

Ирина Алексеевна была чадом отца Алексея Мечева. Есть предание, что отец Алексей благословил Ирину ехать за Дурылиным в ссылку, сказав: «Поезжайте, он без вас пропадет». Он бы действительно пропал. У него было больное сердце и вообще очень слабое здоровье.

Ирина сопровождала Сергея Николаевича во всех четырех ссылках, а в 1933 году они зарегистрировали гражданский брак. При этом еще одно семейное предание гласит, что Ирина Комиссарова была тайной монахиней. Зачем же нужна была регистрация брака? Женитьба была фиктивной. Сделано это было для того, чтобы иметь возможность после ссылки прописаться в Москве у сестры Ирины Алексеевны. Кроме того, из-за житейской неприспособленности Сергея Николаевича Ирина была вынуждена от его имени вести все дела с издательствами и редакциями журналов, где он печатался, а для этого был необходим статус жены.

В 1936 году Дурылин получил дачный участок в Болшево и жизнь, наконец, вошла в спокойное русло. Но и этот период жизни полон загадок.

Дачу проектировал Щусев, но нет сомнений, что и Сергей Николаевич приложил руку к проекту. Дача в плане – настоящая трехнефная базилика. Застекленная терраса спланирована как алтарная апсида, и даже сориентирована на восток. Нет, конечно, на террасе не служили, но Сергей Николаевич мыслил символически и даже облику своего дома придал глубокий символический смысл.

Кстати, сам дом построен из остатков разрушенного Страстного монастыря, находившегося на нынешней Пушкинской площади, на том самом месте, где теперь – памятник Пушкину.

Кто только не бывал в этом доме! Святослав Рихтер, Борис Пастернак, актеры Игорь Ильинский и Василий Качалов, Роберт Фальк, сын о. Сергия Булгакова художник Федор Булгаков. Пастернак писал о Дурылине: «Это он переманил меня из музыки в литературу…».

М.В. Нестеров и С.Н. Дурылин

В книге для гостей сохранилась запись Михаила Нестерова: «Здесь в Болшеве я жил всегда прекрасно, окруженный заботой и любовью дорогих мне людей: Сергея Николаевича и Ирины Алексеевны Дурылиных. Спасибо за все, за все…» Дружба Нестерова с Дурылиным длилась тридцать лет, вплоть до самой смерти художника.

В одной из комнат на мольберте – копия картины Нестерова «Тяжелая дума». Это портрет Дурылина. Специально для этого портрета Сергей Николаевич по просьбе Нестерова достал из шкафа рясу, которую, следуя ультиматуму Луначарского, не надевал со времен того самого первого ареста.

Картина на мольберте – копия портрета С.Н.Дурылина «Тяжелая дума» кисти М.В.Нестерова. Оригинал хранится в Церковно-археологическом кабинете МДАиС. Копия выполнена Федором Булгаковым, сыном протоиерея Сергия Булгакова

Впрочем, судя по всему, этот запрет все-таки соблюдался лишь на публику. Вполне вероятно, что Сергей Николаевич в Болшево служил Литургию.

Узнали об этом так. Приехала директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Юрьевна Гениева. Ей начали показывать дом, картины на стенах, дошли до рисунка детской головки. Вот, говорят, портрет неизвестного ребенка. А Екатерина Юрьевна: «Почему неизвестного? Это я!»

Карандашный портрет Екатерины Гениевой в детстве

Затем зашла в комнату, где раньше была ванная, и вдруг воскликнула: «Я помню эту комнату! Здесь меня причащали!» Ей тогда было лет пять. Можно ли полагаться на воспоминания столь раннего детства? Не знаю. Но сама Екатерина Юрьевна уверена, что ничего не путает и Дурылин действительно служил в ванной комнате. Есть свидетельства и о том, что в доме хранился антиминс, зашитый в занавеску. Тут совсем рядом есть церковь, но Сергей Николаевич туда никогда не ходил. Говорят, именно потому, что сам служил дома, но только для очень узкого круга друзей.

Евгения ВЛАСОВА

А это-то и была — молитва, это-то и была — религия

Из книги Сергея Дурылина «В своем углу»

Книгу “В своем углу” С. Н. Дурылин писал восемь лет изо дня в день с 1924 по 1932 год в ссылке, сначала в Челябинске и Томске, а потом в Киржаче. В 1944 году автор пересмотрел записи, но ничего из них не изъял, хотя хранить эту рукопись было небезопасно. Мемуары С. Н. Дурылина охватывают период, который в истории русской культуры принято называть Серебряным веком. Религиозные философы, революционеры, писатели, поэты, художники, деятели культуры. И, конечно, история духовных странствий самого автора через революции и войны. Автор не предполагал публиковать ” В своем углу” – он писал для себя.

— Хотите бессмертие?

— Нет. Не хочу.

— Хотите вечность?

— Нет, не хочу.

— Хотите вечного блаженства?

— Простите, не хочу.

— Хотите истины?

— Ни капельки не хочу. Позвольте пройти.

— Куда вы?

— Вот к этому человеку на стуле, у окна. У его стула, рука в руку с ним, я просижу всю мою жизнь. А когда я умру, он меня похоронит. И больше я решительно ничего не хочу.

***

Я буду лежать в гробу — надо мной будут читать, петь, вокруг меня будут люди, и синий дымок будет виться, и со свечи будут капать в гроб восковые слезы. Одни будут поджимать ноги от усталости, другие тихо переговариваться с тою шепотливою неловкостью, с какою переговариваться на похоронах, третьи думать: «Как хорош церковный обряд отпевания»… четвертые… не знаю, что четвертые. А один человек будет стоять в углу — и для него это будет конец.

И я буду лежать в земле один, «в черте сгнивающих драниц», и что-то будет расти надо мною: крапива бывает густая и злая на могилах, а курослеп жирно-желт. Густая бузина распластается с никому не нужными яркими, яркими ягодами. И один человек, — всего один, по пальцам считать — один, будет одиноко ждать своего череда, когда и он ляжет в землю, не задерживаясь без меня, — а пока намученными за день усталыми руками будет срывать с могилы крапиву, и курослеп, и крепкую бузину.

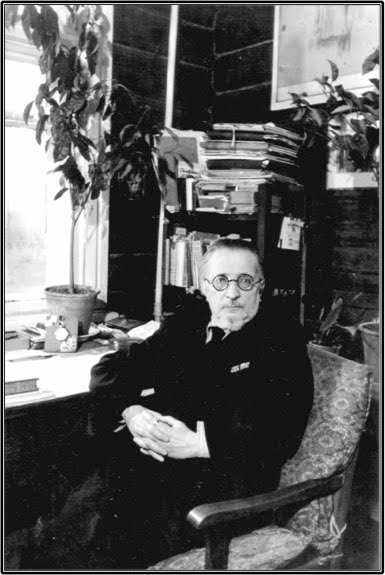

С.Н.Дурылин в своем кабинете (Болшево 1950-е г.)

***

Стоять в толпе, затерявшись, креститься исподтишка, и невпопад уставу, ничего не знать, кроме своей беспомощности и своего незнания, поставить свечу на канон за маму, за няню и в ее живом слабом огоньке видеть их жизнь, их продолжающуюся жизнь и их ласку, струящуюся от них теплом, быть незнаемым никем в этой толпе и, выйдя из церкви, скрыть от всех, что был там, и слушать звон колоколов под закрупневшими звездами, прийти домой и с мыслью о детстве и с чуть слышным стуком детского сердца в груди заснуть — этого не будет больше никогда. Никогда.

А это-то и была — молитва, это-то и была — религия.

***

Только грусть человеческая прекрасна. Отчего? Не знаю. Не оттого ли, что Ангел грусти постоянней и тише быстролетного Ангела радости.

Я хочу лежать в земле рядом с матерью, в той же могиле, где лежит старший брат, младенец, умерший 38 лет тому назад, и под тем же мраморным маленьким памятником, который поставила над ним мама. И будет, что она поставила его и надо мной, как будто я ушел туда при ней, таким же маленьким, как Коля. Как хорошо! Вот моя загробная мечта. И еще: чтоб один — только один человек — приходил ко мне и тогда, когда я буду лежать в земле. И мне будет хорошо.

Сергей Николаевич Дурылин

***

Дело в том, что человек бесконечно, неописуемо одинок.

И это одиночество — он, засыпанный неисчислимыми звездами, овеваемый космическими ветрами, заглушенный воями океанов, истерзанный голосами собственной своей души, — пытается истребить, сливаясь с другими в любви, в знании, в искусстве, в Боге. Напрасный труд! Чем теснее слияние, тем глубже одиночество. Чем больше окружен людьми, чем резче отрыв от них… И катится, катится оторвавшийся камень.

Это называется — жить.

***

Если б встал он, милый друг детства, верный спутник юности, — встал со своего уготованного места и пришел, тихо постучавшись в скрипучую дверь земного бытия, — и, присев на краешек моей постели, не пугая, шепнул бы мне на ухо: «Все, Сережа, там есть; и есть самое там». И ушел бы, улыбнувшись, так же тихо, как вошел, — ему бы с его беспредельной честностью мысли и сердца, ему бы как не поверить? Поверил бы! И отчего бы не раскрывать иногда хоть щелочку в земной скрипучей двери и не пропускать оттуда к нам на миг тех — милых наших спутников, «которые наш свет своим сопутствием животворили», чтобы могли они подать нам хоть кончик ниточки, соединяющий наше и ихнее, тот свет и этот, некогда ими так достоверно и прекрасно для нас животворимый и Богонасыщаемый их любовью и дружбой, — отчего бы делать этого? О, как велика бы и свободна была бы тогда достоверность и земного сопутствия, и за-земного странствия! Чему бы помешало это? Нашей «свободе» или их «блаженству»? Но любовь, дружеские два-три слова оттуда, откуда их более всего хочется услышать, — могут ли помешать? И ждешь, что милый друг сядет на край постели и окликнет тихо: «Сережа!» Нет, никто не окликнет, никто не придет. Могила. Деревья над ней, и людское забвение над тем, кто в ней. (О Разевиге).

Если нет сил прощать, не надо и вспоминать.

Сергей Николаевич Дурылин

***

(…) Кот спал на постели; я вошел — и он, завидев меня, извернулся клубком и стал кататься на спине. Он мне рад. Он целый день не видал меня. Я сел к чайному столику — он подошел ко мне и потянулся на меня, курлыкая. Он просил есть, но, убедившись, что я ничего не ем, прыгнул на постель и лег, курлыкая приветливо. Я сел за письменный стол писать. На столе книги. Стол «неуютен» и жёсток.

И вдруг кот прыгнул на стол с тихим курлыканьем, прошёлся разок мимо книг… и улёгся в сторонке, на газете, сонно поводя на меня глазами. Что это? ласка?.. Оставлена мягкая постель и избран жёсткий стол?.. Засыпая, он сонно и привычно откликается на мой зов: «Васенька! Вася!» Или — это всё «рефлексология»?

Нет, это просто — ласка, — со всеми её человеческими атрибутами — бескорыстностью, тишиной, уютом, — и неповторяемо — единственностью. А «рефлексология» пусть останется у господ профессоров. А у котов — у моего кота — ласка… <…> Я Ваську глубоко уважаю… Он хорош уж тем, что за всё время моего с ним знакомства, за всё время лежания его на письменном столе моём, никогда не сказал ни одной глупости…

Find more like this: АНАЛИТИКА