Весной 1919 года в Сергиевом Посаде поселился благообразного вида молодой человек. Свой тридцать третий день рождения он намеревался встретить в Троице-Сергиевой Лавре таинством пострижения в монахи и отказом от своих вполне успешных литературно-философских опытов…

Прожитого и сделанного Сергеем Николаевичем Дурылиным (1886–1954) хватило бы на несколько больших биографий, полноценных жизней. Купеческий сын прошёл путь от эсерствующего юноши до убеждённого толстовца, от поэта до серьёзного прозаика, от богослова и философа до археолога, специалиста по старообрядчеству, искусствоведа и историка театра.

Он много путешествовал по Русскому Северу, в поисках смыслов и ориентиров в жизни объездил пол-России. После Октябрьской революции и принятия сана священника ему суждено было не только ощутить ответственность пастыря и важность сохранения веры в годы богоборчества.

Было множество мытарств, ужасы Бутырской тюрьмы и Владимирского централа, многолетние ссылки, радости переписки и встреч с друзьями и огорчения от бесконечной череды потерь.

Сергей Дурылин оказался тем начинающим литератором, с кем из последних общался и кого оценил Лев Толстой. Да и в Троице-Сергиевой лавре он очутился неслучайно – здесь доживал свои дни и скончался в 1918 году Василий Розанов – кумир юноши.

Сергей Дурылин оказался тем начинающим литератором, с кем из последних общался и кого оценил Лев Толстой. Да и в Троице-Сергиевой лавре он очутился неслучайно – здесь доживал свои дни и скончался в 1918 году Василий Розанов – кумир юноши.

Позднее Дурылин опишет подробности последнего «троицкого года» жизни Розанова, детали его смерти и похорон, что станет уже в современной России отличным подспорьем в изучении жизни и творчества публициста и философа, поможет восстановить стёртую с лица земли могилу автора легендарных «Опавших листьев» и «Уединённого».

В одном из писем к другу молодой Сергей Дурылин расставлял приоритеты своей жизни так: Бог; Природа; История и культура. И эти приоритеты предопределили всю дальнейшую официальную – под негласным надзором сотрудников НКВД – и потаённую биографию человека, который на склоне лет утром мог совершать тайную литургию в своём болшевском доме, днём читать лекции студентам в ГИТИСе, а под вечер заседать на учёном совете в Институте мировой литературы. Так распорядилась судьба. Или обстоятельства. А может быть – Бог. По крайней мере, в том, 1919 году, Дурылин намеревался разделить свою жизнь на две части: до Бога и с Богом. Позади были гимназия и университет, путешествия и археологические экспедиции, успех на литературном поприще. Ему казалось, что он уже нашёл свой град Китеж, о котором так пронзительно написал, что его град – служение Господу. И теперь, с высоты прошедших лет, мы можем с уверенностью сказать: Дурылину удалось даже большее, чем то, на что сам Сергей Николаевич рассчитывал.

Найти свой Китеж

Летом 1912 года Сергей Дурылин отправляется в очередное путешествие. Это был новый этап продолжавшихся уже несколько лет поисков, как он считал, утраченной им «веры отцов». Русский Север поразил его своим величием, люди – силой духа, природа – первозданной красотой. На берегу озера Светлояр «очарованный странник», будущий автор первой научной монографии о Н.С. Лескове, напишет «Сказание о невидимом граде Китеже». Это произведение станет незримой программой всей его дальнейшей жизни. В 1913 году он издаст свою теперь уже религиозно-философскую работу «Церковь невидимого града. Сказание о граде Китеже». Позднее, в томской ссылке, Дурылин напишет объёмный роман-хронику «Колокола», так пока ещё и не изданный. В нём тема невидимого Града, колокола которого продолжают звучать для тех, кто ищет его на Земле и на Небе, достигает особого мистического накала. Примечательно, что, понимая важность символики Града, автор работал над улучшением этого произведения почти до конца своих дней. Невидимый Град преследовал его почти всю жизнь.

Картины Всеволода Иванова

Но мог ли писатель предположить, что таинственный Китеж станет с тех пор своеобразной метафорой, неизменно употребляемой в художественной литературе, мемуарах и даже в политических памфлетах в контексте утраченных после октября 1917 года понятий – образов Руси, русского мира и духа. Да и возрождение Русской Православной Церкви, которой предстояли многолетние гонения, нередко сравнивали с ожиданием появления над водами святого озера дивного града Китежа.

Для Церкви Дурылин сделал многое, хотя не всеми замеченное и до конца не оценённое. Монахом в 1919 году он не стал – духовный отец направил его на иной путь. 8 марта 1920 года Дурылин был рукоположен епископом Феодором в сан диакона, а спустя неделю – в сан священника. Прямиком из стен Даниловского монастыря молодой батюшка отправился служить в столичный храм Николая Мирликийского в Кленниках, настоятелем которого был почитаемый всей Москвой прозорливец отец Алексей Мечёв, канонизированный Русской Православной Церковью в 2000 году.

На фоне тотального гонения на Церковь, арестов и расстрела духовенства рукоположение в священника и служение в пока ещё не закрытом храме уже можно было расценивать как поступок. Правда, по тем временам критерии оценки поступков человека были другими, да и «оценщики» особой фантазией не отличались.

Через два года Дурылина арестовали. Могли бы и раньше, но у батюшки после октябрьской революции не было своего дома. Он буквально скитался по углам, жил у немногочисленных родственников, у друзей, в крошечной сторожке при часовне Боголюбской иконы Божией Матери, куда был назначен настоятелем в 1921 году.

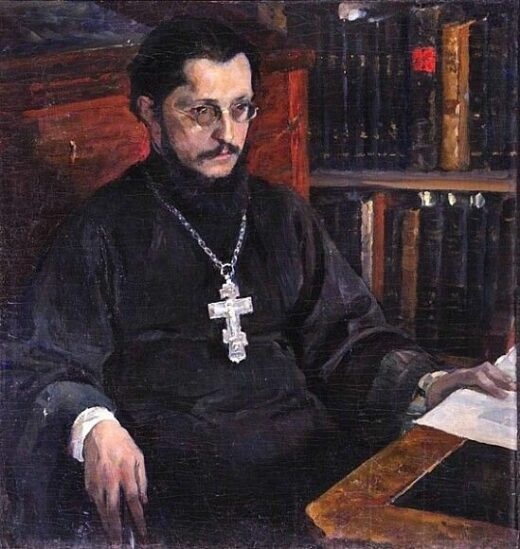

М. Нестеров. Тяжёлые думы. Портрет отца Сергия Дурылина, 1927 год

Со дня первого ареста новыми «углами» Дурылина стали Внутренняя тюрьма ГПУ, затем Бутырская тюрьма и Владимирский централ, последовавшие одна за другой ссылки: сначала в Челябинскую губернию, позднее – в Томск, а затем на три года в Киржач. Восемь лет (с незначительными перерывами) скитаний по тюрьмам и ссылкам не сломали на вид болезненного человека с чертами одновременно купца и интеллигента, священника и поэта. Он продолжал активно заниматься литературным трудом и тайно совершать богослужения.

Круг его литературных интересов был необычайно велик. Его влекло таинство творчества Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, Фёдора Достоевского и Николая Лескова, западноевропейских поэтов и прозаиков. Этот интерес нашёл отражение в очерках, актуальность которых из года в год только усиливается. И именно тогда, вдали от столицы, Дурылин начал писать поразительные книги, которые своей фактурой затмевают столь популярные очерки «Москва и москвичи».

Александр Нефедов

Москва. Богоявленский собор на Елоховской площади. 1948 г. Современный рисунок Михаила Шелухина

Из книги Сергея Дурылина «В своем углу»

Книгу «В своем углу» С. Н. Дурылин писал восемь лет изо дня в день с 1924 по 1932 год в ссылке, сначала в Челябинске и Томске, а потом в Киржаче. В 1944 году автор пересмотрел записи, но ничего из них не изъял, хотя хранить эту рукопись было небезопасно. Мемуары С. Н. Дурылина охватывают период, который в истории русской культуры принято называть Серебряным веком. Религиозные философы, революционеры, писатели, поэты, художники, деятели культуры. И, конечно, история духовных странствий самого автора через революции и войны. Автор не предполагал публиковать » В своем углу» — он писал для себя.

…Москвич, живший лет сорок и даже тридцать тому назад, удивился бы, если бы ему предложили купить огурцы на вес: он покупал их или десятками (в июне), или мерою (в июле, в августе).

Смотрите также:

Что в Москве ели-пили в начале ХХ века и сколько это стоило

То же было с яблоками: покупателя, который попросил бы «отвесить» ему «фунт» антоновки или белого налива, засмеяли бы приказчики, все равно как если бы он предложил на дровяном складе отвесить ему пуд дров или десять фунтов угля.

Яблоки и груши также покупали десятками или мерою. Продажа их настоящая начиналась после «второго Спаса», после Преображенья (6 августа по ст. ст.).

До этой поры, до церковной молитвы над яблоком, «вкушать от плодов» считалось грехом. <…>

Картины Александра Матрёшина

…Кто хотел уж самого дешевого огурца, яблока или ягоды, тот шел «на Болото» — на Болотную площадь между Большим и Малым Каменным мостом.

Там уж цена была такова, что даже в шутку и «к слову» нельзя было молвить, что «огурец кусается», а к «боровинке приступу нет». «Приступ» был там так открыт для всех, хотя бы обладающих капиталом «на десерт» всего размером в пятачок, что «десерт» этот был доступен всякому. На гривенник можно было купить фунтов шесть красной или фунта четыре черной смородины. Вишня была дороже — от пятачка за фунт.

Немецкий рынок — это был в столичном городе кусок уездной России, где пахло огородом, садом, лесом, полем и всем, что они давали человеку. <…> Что говорить! — шумно, гамно, тесно, грязно, юровато, иной раз и воровато, но зато всем доступно, всем обильно, сытно, сочно, маслено, дешево.

Постный (грибной) рынок на Москворецкой набережной

Но кто не любил тесно, кому претил базарный шум, не люб был разговорчивый торг, кто любил сидеть дома, к тому все это, или почти все, что было на рынке, приходило под самое окно, стучалось в самую дверь тихомирного домика.

Торговля «вразнос» и «вразвоз», слабая в центральных, «дворянских» околотках Москвы, в кольце бульваров, бурно процветала за пределами этого «благородного» кольца.

Смотрите также:

Иван Шмелёв. Чистый понедельник

Невозможно представить себе любую улицу и переулок в Елохове без живого, въедливого в уши, бодрого крика разносчиков и развозчиков, сменяющих один другого, другой — третьего и т. д. с утра и до сумерек.

По крику этому, сидя в комнате, можно было узнать, какое время года и какой церковный уповод времени: «мясоед», «мясопуст», «сырная неделя» (попросту — масленица) или «сыропуст» и сам великий пост.

— Стюдень говяжий! — рвется в окно с улицы крепкий доходливый голос, а на смену ему через час-другой голос, столь же звонкий и зычный, заявляет на весь переулок:

— Я — с ветчиной!

Это, значит, «мясоед» на дворе — весенний или рождественский, или на дворе сама «сплошная неделя» (перед масленицей), когда даже самым постным людям разрешается «сплошь» все мясное, и в среду, и в пяток.

Но вот те же голоса, а то и другие, такие же бодрые, зазывно-вкусные выкликают на весь переулок: кто белорыбицу с балыком провесным, кто «бел-грибы-сушены». Это, значит, на дворе великий пост.

Константин Юон. Весна

Весну легко узнать по веселым вскрикам с улицы:

— Щавель зеленый! Шпинат молодой!

Как не порадоваться наступлению лета, когда в двери, в окна, в форточки беспрестанно несутся все новые и новые крики:

— Горошек зеленый! Огурцы, огурцы зеленые! Картофель молодой!

А еще более радостные, по крайней мере для нас, детей, вести в переулке:

— Клубника! Садова малина! Садово ви-тшенье!

Смотрите также:

Иван Шмелёв. Яблочный Спас

Ко второму Спасу по всем переулкам Елохова появляются двухколесные тележки с поставленным на них ящиком с яблоками, тележку катит здоровый парень в кумачовой рубахе, в белом фартуке, в картузе с глянцевым козырьком и весело возглашает на весь переулок:

— Яблоки, яблоки, яблоки!

За этим первым следует второй с возглашением сорта яблок:

— Анисовые! Белый налив! Боровинка! Коричнево!

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем

В августе вся Москва была полна арбузами.

Их продавали во фруктовых магазинах, в мелочных лавочках, в палатках, с лотков, с тележек, развозимых молодыми парнями, задорно, заманчиво возглашавшими:

— Арбузы! Арбузы! Арбузы!

Смотрите также:

Как купчиха постничала. Сказ

На сладкие эти звуки выбегали из подворотен стаи мальчишек и выступали степенные хозяйки, зачинавшие упорный торг с продавцами, больше из любви к искусству спора, чем из нужды.

Отличный камышинский арбуз, смотря по размеру и месту покупки, стоил от четвертака до рубля, на вырез — на пятачок дороже.

Можно было полакомиться арбузом и походя: лотошники продавали на углах улиц арбузы кусками, по две копейки, по пятачку кусок.

А кому и это казалось дорого, тот шел на товарную станцию Рязанской железной дороги: там арбузы, прямо из ящика, из вагона продавались дешевле пареной репы.

За яблоками и арбузами вслед — так в сентябре, в начале октября — высоким тенором разливается новость-весть:

— Орехи, клюква! Орехи, клюква!

Это, значит, пришла осень золотая.

Валерий Копняк. Постный рынок

Так круглый год сменяются эти неумолкающие веселые голоса. А есть и бессменные.

— Баранки! Сахарны баранки! Бара-на-ки хо-ро-ош!

До сих пор слышу голос старого «баранщика», с таким чудесным уверчивым напевом предлагавшего свои баранки (действительно превосходные), что не слушать его было невозможно, а заслушавшись, трудно было его не позвать и не купить этих «сахарных баранок» из какого-то особого теста на шафране, и крутого и рассыпчатого одновременно.

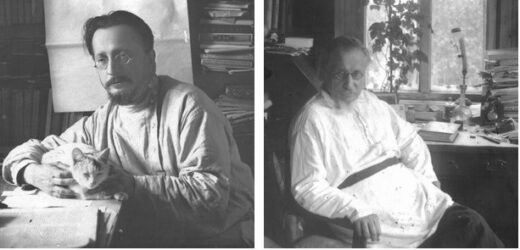

Дурылин Сергей Николаевич (1886-1954)

Разносчики были не для одних людей, но и для животных.

Поутру, так часов в семь, в восемь, когда все уже пробудились давно, «господа» еще позевывают или спят, ходили особые разносчики с деревянным узким и длинным лотком и выкрикивали деловито, но не протяжно, точно немножко стесняясь своего товара:

— Кошкам флейш!

Почему последнее слово было «флейш», а не «мясо», постичь никогда не мог.

Обычно эти кошачьи благодетели получали от кухарок и хозяек помесячную плату за определенную порцию «флейша» по числу наличных кошачьих душ в доме, и каждое утро, к неописуемой радости Васек и Машек, отлично знавших голос своего благодетеля и час его появления, кухарки получали обусловленную порцию флейшу и потчевали ею мудрый кошачий народ.

Продолжение следует

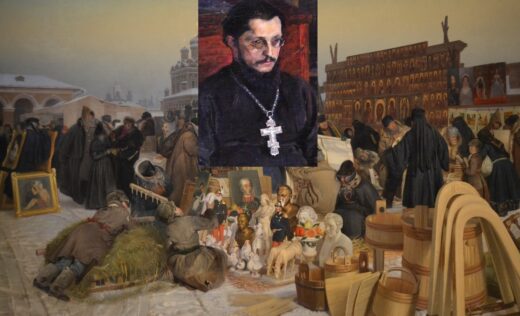

На анонсе: Сорокин Е.С., «Развал»; М. Нестеров. «Тяжёлые думы. Портрет отца Сергия Дурылина». Коллаж

Find more like this: АНАЛИТИКА