О том, что мы выиграли войну, принято говорить громко. О ранениях и увечьях победителей — тише. О психологических травмах — не говорить вообще. Но это не значит, что их нет…

Как переживали боль победители, и какое поколение психологически пострадало от Великой Отечественной войны более всего? Пережита ли вообще Великая Отечественная война в нашем массовом сознании? И морально ли использовать людей — их чувства, их боль, потери, смерти — для таких целей, как политика, рейтинг, лояльность власти? Об этом размышляет Людмила Петрановская.

Великая Отечественная война в нашем массовом сознании пережита очень по-разному и, конечно, недостаточно. Потому что для тех поколений, по которым война ударила напрямую, эта тема была во многом табуирована. И, не имея возможности переживать, они вынуждены были уходить в защитное вытеснение.

Потом началась новая напасть — война стала темой официальной идеологии, торжественной, под трубы и знамёна. То, что во многом предлагается и сейчас.

Ещё позже был период некоего забвения военной темы. Можно было бы считать его здоровым — нельзя, чтобы всю жизнь все последующие поколения мысленно жили на войне.

Смотрите также:

Может быть, про войну слишком много и громко не надо?..

Но очень быстро тема войны вновь стала идеологически востребованной, и её опять стали со страшной силой использовать в качестве пропагандистских штампов и идеологии. И это, конечно, очень грустно.

Потому что такое использование как раз отрезает возможности нормального проживания — через сочувствие к людям, через конкретные судьбы.

Вся это лубочно-пропагандистская позолота всегда пресекает нормальный поток чувств, нормальное живое сопереживание.

Попытки «объединить нацию» на истории войн происходят, когда больше особенно не на чем объединять. Но это аморально, потому что нельзя использовать людей — их чувства, их боль, потери, смерти — для таких мелких целей, как политика, рейтинг, лояльность власти. Это трагедия, это область высокого. Нельзя трагедии разменивать на эту всю суету сует.

Кто пострадал больше: участники или их дети?

— Как отразилась Великая Отечественная война на психологическом здоровье её участников?

— Прежде всего, любая война, как и другие трагические события (у нас же было много всего — и репрессии, и голод, и одна волна на другую нахлёстывала — до Великой Отечественной была гражданская, а до этого Первая мировая) порождают большое количество людей с посттравматическим стрессовым расстройством.

Причём, это сейчас мы знаем, что это так называется, имеет определённые признаки. Например, в связи с украинскими событиями, как только начались болезненные, связанные с гибелью людей, события, практически сразу же начали появляться психологи, начались разговоры о том, что нужно работать с посттравматическим стрессовым синдромом. Раньше же этого никто не знал, никто не работал, и понятия никто не имел.

Это не значит, что синдрома не было, и он никак не проявлялся. Даже в художественных книжках часто звучит некая опаска перед фронтовиками, которые иногда ведут себя странно. У кого-то могли быть вспышки ярости, у кого-то это выливалось в зависимости, в разрушении прежних отношений и неспособность создать новые прочные, кто-то, пережив войну, потом вдруг в мирное время очень рано уходил из жизни. Есть сердечные заболевания, вызванные пережитым стрессом, который никуда не делся и остался запертым в психике в виде этого посттравматического стрессового синдрома.

Если говорить про Великую Отечественную — травма, конечно, смягчалась победой. Последствия травмы смягчаются, когда человек чувствует себя защитником и победителем, реализовавшим ту миссию, ради которой он через это всё прошёл. Это обстоятельство серьёзно отличало ветеранов Великой Отечественной, например, от людей с афганским синдромом, у которых победы не было, чувства своей правоты не было; и посттравматические состояния они часто переносили тяжелее.

Но кроме военных, было ещё огромное количество людей, которые были задеты войной очень сильно — мирное население, дети. Они не могли сражаться с врагом, но страдали зачастую очень сильно, переживали тяжёлые потери, имели страшный опыт. И на их посттравматический синдром вообще никто не обращал внимания.

— Как война отражалась на детях войны? Какие последствия войны они понесли дальше и передали своим потомкам?

— Из времён войны происходит очень многое. Родители со стрессовым синдромом вынуждены были защитно отключать какие-то свои чувства, и они, естественно, не могли дать детям полноценный психологический контакт. Дети вырастали «недополучившими» от родителей, и, соответственно, всю жизнь ожидающими, кто же им «додаст». Этими «кем-то» часто вынуждены были становиться их собственные дети. Поэтому сейчас моё поколение, плюс-минус несколько лет — это люди, которые к своим родителям относятся отчасти как к детям, отвечают за них.

— Насколько помню, со старшими родственниками мне, например, иногда было тяжело общаться. Можно было наткнуться, например, на вопрос: «А зачем ты дальше учишься? Профессия у тебя есть, на кусок хлеба заработать можно…»

— Ну да, потому что нужно было жить сегодня, хоть как-то, не надеясь ни на что хорошее. Я думаю, довольно многие в военном поколении были такими. Хотя был интересный эффект, когда люди, которые сами пережили трагические события, иногда бывали более сохранившимися, чем их дети.

Если человек переживает нечто страшное уже во взрослом возрасте, у него больше ресурсов, и он как-то справляется. Но если он сам при этом приходит в состояние посттравматического стрессового расстройства, то сильно достаётся его детям.

То есть пока взрослые справлялись с трудностями, стиснув зубы, они-то, стиснув зубы, преодолели, а детям не досталось ничего, кроме стиснутых зубов. У ребенка возникает серьёзная проблема с чувством своей значимости, своей принятости, с собственным ощущением права быть.

Поэтому среди детей военного времени было так много ранних заболеваний. Очень часто, насколько я могу судить по статистике, поколение детей войны уходит из жизни в более раннем возрасте, чем их родители. Хотя, казалось бы, те пережили войну, все эти травмы, потери, голод.

Люди, пережившие голод

— А что такое «блокадники»? Есть ли психология блокадника?

— Есть такое явление, как человек, переживший голод. И это тоже посттравматическое расстройство, которое может иметь длительный и очень упорный след и держаться много десятилетий.

Это может быть связано непосредственно с едой. Мы знаем, что люди, пережившие сильный голод, даже через много-много лет нормального существования могут очень нервно относиться к отсутствию, например, хлеба в доме или не могут выкинуть крошки.

Вот я в Питере вела группу, и один из участников рассказал мне про своего родственника. Человеку восемьдесят два года, он профессор, очень интеллектуальный, во всём остальном абсолютно разумный, но при этом вся семья знает, что если в доме нет хлеба, то дедушка не будет спать. Причём, печенье, пироги не в счёт, должен быть именно хлеб.

И он сам, как человек разумный, понимает, что его поведение неадекватно, и ему неудобно. Но все знают, что он будет вздыхать, ходить, пить капли, очень стараться, но ничего сделать с собой не сможет. Поэтому хоть в час, хоть в два часа ночи, — в любое время, когда это обнаружилось, кто-то встаёт и идёт за хлебом. Потому что это самый простой способ всё-таки позаботиться о дедушке. И это сколько лет прошло.

Иногда эти голодные фобии принимают и еще более тяжелые формы. Например, у меня была подружка, мама и бабушка которой пережили блокаду, маму вывезли из Ленинграда подростком. Потом из-за перенесённой дистрофии у неё долго не было детей. Наконец родился поздний ребёнок, и в семье все были просто «повёрнуты» на тему «кормить ребёнка».

Вплоть до того, что если ребёнок, по их мнению, недостаточно хорошо ел, его кормили силой. Конечно, со стороны мамы это была любовь, но для девочки она реально оборачивалась насилием. И как последствия у неё потом были довольно сложные отношения с пищей.

Идеология — способ прожить или закрыть?

— Хороший же букет мы тащим за собой.

— Да, люди же зависят друг от друга. Эта передача цепляется, как колёсико за колёсико.

Если честно, хотелось бы, чтобы после четвёртого поколения это всё уже как-то начало исцеляться. Потому что четыре поколения — это очень много по времени, обычно на таких расстояниях генерационные травмы, то есть травмы поколений, ослабляются, размываются своеобразием историй конкретных семей.

Это было бы хорошо, но, к сожалению, сейчас мы имеем дело с возрождением темы войны как присяги на верность. Опять ты должен думать про это определённым образом, предписанным сверху.

Мне от этого просто лично нехорошо, потому что тема реально очень тяжёлая, очень важная, травматичная, в ней много живых чувств. Но поскольку она попала в поле зрения законов, пропаганды, — она фактически заперта, закрыта.

Недавно была громкая история, когда какая-то девушка нашла историческую фотографию своего двора времён оккупации и поместила у себя на странице. С таким чувством: «надо же, оказывается, в моём собственном дворе, где я всю жизнь живу, стояли танки, было фашистское построение, флаг и так далее». В результате её привлекли к ответственности за размещение нацистской символики!

Ну что это? Зачем это? Происходит фактически вторичная травматизация, вторичное запугивание темой и затыкание рта. Даже не знаю, что про это сказать.

— А эта идеология, которая как-то криво-косо, но пытается подчеркнуть победу и победителей, и тем самым, может быть, как-то компенсировать все последующие войны без побед — это не способ прожить, закрыть тему?

— Это способ не прожить, а именно закрыть. Потому что тему можно или прожить, или закрыть. Дескать, «ура, ура, ура, кто-то там умер, но зато мы победили».

Мы видим, что в фильмах, собственно, военных лет очень мало искренних драматичных сцен, в которых были бы видны сильные чувства, переживание потери, страха, печали. Только героизм и торжество. В те времена, когда люди не могли себе позволить печалиться, они должны были быть в мобилизации, преодолевать, бороться, сражаться и т. д. Но зачем сейчас, через столько лет, людям вновь это навязывают. Я считаю, что это просто преступление перед психологическим благополучием нации.

Это и значит — не проживать, а запереть. «Не смейте об этом говорить, не смейте задавать вопросы. Есть одна официальная лубочная картинка, которую ты должен слово в слово повторять».

Как война становится «Илиадой»

— А как относиться к современным фильмам о войне? Сейчас появились картины довольно странного свойства. Если режиссёры прежних лет иногда намеренно стилизовались свои картины под хронику, то сейчас применяются современные спецэффекты. Даже старые фильмы, изначально чёрно-белые, и те раскрасили.

— Любое историческое событие, даже трагическое, через какое-то время становится просто рассказами, преданиями, в том числе красивыми, в том числе со спецэффектами.

Мы читаем романы, например, про войну Алой и Белой розы, но не как про события, к которым имеем отношение. Мы сопереживаем героям, можем испытывать какие-то чувства, но там всё равно есть некая условность. Для нас это, скорее, общечеловеческая история…

Для нас «Илиада» не про то, кто победил — Троя или Микены. Для нас это про чувства, про страсти, про людей. И нам жалко Гектора с Андромахой ничуть не меньше, чем Ахилла и Патрокла. Нас интересуют люди.

И в этом смысле нормально и понятно, что со временем фильмы про важные события становятся всё более обобщёнными, своего рода эпопеями, историями про общечеловеческое, архетипическое.

Но, во-первых, такие процессы редко происходят при жизни пострадавшего поколения. А у нас пострадавшее поколение ещё во многом живо. Это не столько ветераны, сколько дети войны. Для нас все про Отечественную войну еще очень больно, и нам совсем не все равно, кто был прав и кто победил. Для нас это не общечеловеческое еще, а наше.

Во-вторых, было бы хорошо, если бы подобные процессы естественно происходили в искусстве. Собственно говоря, культура и искусство — это и есть те, кто должен, в том числе, «переваривать» травмы поколений. Переживать, искать слова, образы, рассказывать истории, помогать людям когда-то поплакать, когда-то гордиться — и тем самым проживать.

Со временем из конкретных исторических сюжетов выплавляются сюжеты вечные, которые будут важны не только для буквальных потомков участников событий, но для всего человечества на века. А травма уже не болит.

Но когда в это примешиваются идеология и политика, весь этот живой, естественный процесс исцеления травм нарушается. И если задача фильма — не вызвать сочувствие к людям, а сформировать определённое «идеологически верное» отношение, то проживания не происходит.

У нас же сюжеты «про войну» часто используются не для того, чтобы проживать травмы, а чтобы сформировать представление, кто прав, кто виноват, чтобы воздействовать, в том числе агитировать за принятие каких-то решений власти вообще по другим вопросам. И это, конечно, аморально, потому что это использование человеческой боли, как средства для достижения своих политических целей. Это отвратительно.

«Сервант, ковёр и муж»

— Помимо прочего, война вызвала огромный гендерный перекос. По-моему, существует статистика о том, что после войны в стране один мужчина приходился на сто женщин. Это оставило какой-то отпечаток на нашем поведении?

— Безусловно. У нас выросло целое поколение, не имеющее представления о роли мужчины в семье. Моя мама рассказывала, что была в классе единственной на сорок человек, у которой папа был жив и цел. Потому что мой дед не был на фронте.

Он был в Ташкенте инженером-механиком, занимался приёмкой заводов. Они выгружали оборудование просто в степи, успевали поставить только фундамент, налаживали станки прямо под открытым небом. Стены ставили уже в процессе, когда работали и выдавали снаряды. Вот он был тем, кто всё это принимал и размещал.

Там, на палящем солнце, он заработал рак кожи, к счастью, его потом вылечили. Но он был живой и целый. И она была в классе единственной девочкой, у которой был папа, с руками, с ногами, с глазами.

А целое поколение выросло вообще без представления о том, что в семье должен быть мужчина. И когда они выросли, мальчики-то, естественно, уже были. Они выходили замуж, но у них в голове не было никакой модели: «Что с ними делать-то?»

И это до сих пор ещё очень чувствуется, особенно, когда разговариваешь с женщинами постарше. У них могут быть мужья, или не быть — это, в общем, неважно. Важно, что даже, если муж есть, о нём говорится как о неожиданном бонусе. Как розочка на торте или бантик — надо же, ещё и муж есть. А если он ещё не пьёт и не бьёт, то это вообще — невероятная удача.

Это не тот, на кого можно положиться, не тот, кого ты ощущаешь, как свою судьбу, это… «У нас есть сервант, ковёр и муж». И, безусловно, всё это было не очень хорошо ни для женщин, ни для мужчин.

Мужчины тоже ничего не могли с ним поделать, потому что у них тоже не было модели поведения мужчины в семье, они тоже росли мальчиками среди одних тётенек, и не знали, что же должны здесь делать.

Чаще всего такой мужчина занимал в доме наиболее безопасное место, — например, на диване, подтянув ноги, стараясь «не отсвечивать». И если уж это чувство собственной ненужности взрывалось, тогда начинались разводы, скандалы, запои или ещё что-нибудь.

То есть, сильный гендерный перекос имеет очень тяжёлые последствия, это не проходит бесследно. И это отражается не на одном поколении, но и на следующем тоже. Соответственно, следующее поколение тоже вырастает в этой модели: «папа у нас есть, но он дырку на обоях загораживает». Это — тоже сложный вопрос.

Выравнивание, исцеление этих ролей происходит постепенно-постепенно, в третьем-четвёртом поколении, но это долгое дело.

Генерационные травмы исчезают в четвёртом поколении

— Когда последствия Великой Отечественной войны исчезнут совсем?

— Обычно считается, что трансгенерационные травмы рассасываются к четвёртому поколению. В том смысле, что они перекрываются разнообразием жизни.

В норме никакого внятного портрета поколения быть не должно. Люди разные, семьи разные, у всех своя история, своя судьба. И в благополучное время люди похожи на такой луг с разнотравьем — такие цветочки, сякие, такие травки, эдакие — всё разное.

Смотрите также:

Валаам – Дом инвалидов Великой Отечественной

Когда случается травматичное событие — война, репрессии или массовый голод, раньше были ещё эпидемии — это похоже, как если по этому лугу прошлась газонокосилка. Она всё скосила, и осталась одинаковая стерня. И уже по этой стерне не поймёшь, кто был лютиком, кто — маком, а кто колокольчиком. Так формируется портрет поколения. То есть такой портрет, в принципе, — это патологическая вещь. Его не должно быть.

А потом происходит постепенное исцеление. И там дальше просматривается очень чёткий портрет первого поколения, чуть более размытый — второго, ещё более размытый — третьего. А к четвёртому должно снова быть разнотравье, все снова должны стать разными. Если, конечно, не придёт новая газонокосилка, что, к сожалению, тоже происходит.

Людмила Петрановская

Беседовала Дарья Менделеева

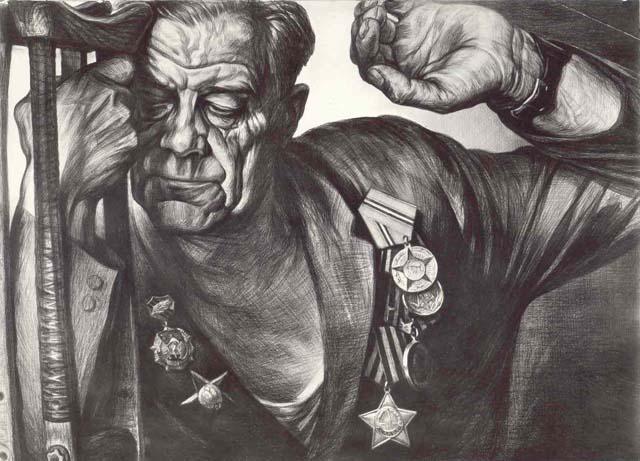

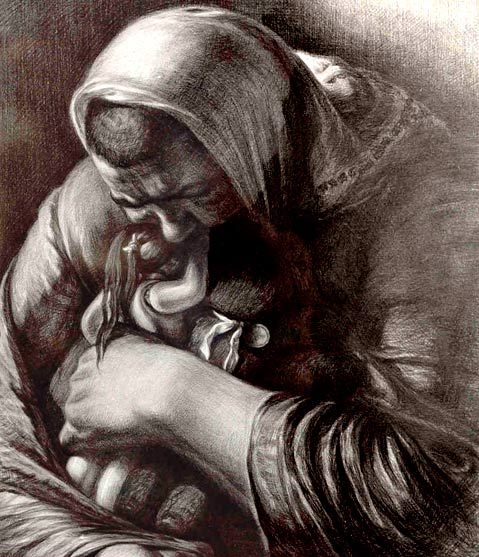

Иллюстрации Геннадия Доброва

Find more like this: АНАЛИТИКА